Bihar Board Class 11 Economics Solutions Chapter 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण-एक समीक्षा Textbook Questions and Answers, Additional Important Questions, Notes.

BSEB Bihar Board Class 11 Economics Solutions Chapter 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण-एक समीक्षा

Bihar Board Class 11 Economics उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण-एक समीक्षा Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.

भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरम्भ किए गए?

उत्तर:

निरन्तर बढ़ती हुई कीमतों, बढ़ते हुए बजटीय घाटे, घटती हुई विनिमय दर, बढ़ते हुए व्यापार घाटे और भुगतान संकट, देश का ऋण जाल में फंसना आदि कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण भारत में आर्थिक सुधार आरम्भ किए गए।

![]()

प्रश्न 2.

विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश हैं?

उत्तर:

वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के 133 सदस्य देश हैं।

प्रश्न 3.

नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई?

उत्तर:

नई आर्थिक नीति की घोषणा जुलाई 1991 में की गई।

प्रश्न 4.

रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है?

उत्तर:

रिजर्व बैंक विभिन्न नियमों तथा कसौटियो के माध्यम से व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का नियमन करता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। विभिन्न क्षेत्रकों को उधार देने की प्रकृति को यही तय करता है।

![]()

प्रश्न 5.

रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

जब किसी विशेष उद्देश्य से दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में एक देश की मुद्रा की विनिमय दर घटाकर उसके मूल्य को कम कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्य में मुद्रा का बाह्य मूल्य कम होता है किन्तु अवमूल्यन के बाद मुद्रा का आन्तरिक मूल्य कम नहीं होता है।

प्रश्न 6.

इसमें भेद करें।

- युक्तियुक्त और अल्पांश विक्रय (Strategic and Minority sale)

- द्वितीयक और बहुपक्षीय व्यापार (Bilateral and Multilateral trade)

- प्रशुल्क एवं प्रशुल्क अवरोधक (Tariff and Non tariffs barriers)

उत्तर:

1. युक्तियुक्त और अल्पांश विक्रय में अंतर:

कोई कंपनी जब अपने सभी अंश। (शेयरों) का विक्रय किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करती है तो यह युक्तियुक्त विक्रय है जबकि कंपनी अपने अंशों (शेयरों) को बाजार में जनता के लिए विक्रय करती है तो यह अल्पांश विक्रय कहलाता है।

2. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार में अंतर:

दो पक्षों के बीच में होने वाले व्यापारों को द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। इसके विपरीत दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले व्यापार को बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं।

3. प्रशुल्क एवं अप्रशुल्क अवरोधकों में अंतर:

शुल्क के द्वारा आयात तथा निर्यात का अवरोध प्रशुल्क अवरोध कहलाता है जबकि कोटा तथा अन्य कारणों से आयात तथा निर्यात का अवरोध गैर-शुल्क अवरोध कहलाता है।

![]()

प्रश्न 7.

प्रशुल्क (Tariffs) क्यों लगाये जाते हैं?

उत्तर:

घरेलू उद्योग को विदेशी उद्योगों से संरक्षण देने के लिये प्रशुल्क लगाये जाते हैं।

प्रश्न 8.

परिमाणात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ होता है?

उत्तर:

पमिाणात्मक प्रतिबंधों से अभिप्राय निश्चित मात्रा से अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात न होना।

प्रश्न 9.

लाभ काम रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए?

उत्तर:

लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों से होने वाले लाभों से वंचित हो जायेगी। इससे समाजवाद की भावना को आघात लगेगा। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में कार्यरत कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

प्रश्न 10.

क्या आपके विचार से बाह्य प्रापण भारत के लिए अच्छा है? विकसित देशों में इसका विरोध क्यों हो रहा है?

उत्तर:

हाँ, सेवाओं का बाह्य प्रापण से भारत को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे देशों का पैसा भारत में आ रहा है और भारतीय लोग कम दाम पर दूसरे देशों को दक्षतापूर्ण सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

![]()

प्रश्न 11.

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण यह विश्व का बाह्य केन्द्र बन रहा है। अनुकूलन परिस्थितियाँ क्या हैं?

उत्तर:

गुण (Advantage):

भारतीय दूसरों को सेवा बाँटने में कुशल हैं। वे सही ढंग से तथा ये कम कीमत पर दूसरों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। भारत में कुशल कर्मचारी काफी मात्रा में हैं।

प्रश्न 12.

क्या भारत सरकार की नवरल नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में सहायक रही हैं? कैसे?

उत्तर:

भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में काफी सहायक रही है। विद्वानों का कहना है कि नवरत्नों के प्रसार को बढ़ावा देकर इन्हें विश्वस्तरीय। निकाय बनाने के स्थान पर सरकार ने विनिवेश द्वारा आशिक रूप से इनका निजीकरण किया हे और उन्हें वित्तीय बाजार से स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजारों में अपना विस्तार करने के योग्य बनाया है।

प्रश्न 13.

सेवा क्षेत्रक के तीब्र विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

सेवा क्षेत्रक उदारीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ एकदम नवीन क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत अनेक व्यवसायों को सम्मिलित कर लिया गया है जिन्हें सेवा क्षेत्र नाम दिया गया है। जैसे कोरियर सर्विस आदि। सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी कारणों में प्रमुख हैं संचार व यातायात की सुविधाएँ, बैंकिंग की आधुनिक सुविधाएँ व सरकार की उदारवादी नीति।

![]()

प्रश्न 14.

सुधार प्रक्रिया तथा कृषि क्षेत्रक दुष्प्रभावित हुआ लागत है। क्यों?

उत्तर:

सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है जिससे कृषि की संवृद्धि दर कम होती जा रही है। सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्रक काफी दुष्प्रभावित हुआ है। यह निम्नलिखित तत्त्वों तथा तथ्यों से स्पष्ट है –

1. सार्वजनिक व्यय में कमी:

सुधार अवधि में कृषि क्षेत्रक में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारिक संरचना (सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार सम्पर्क तथा शीघ्र प्रसार) पर व्यय में काफी कमी आई है। इससे कृषि क्षेत्रक काफी दुष्प्रभावित हुआ है।

2. उर्वरक सहायिकी की समाप्ति:

सुधार काल में उर्वरक सहायिकों को समाप्त कर दिया गया। इससे उत्पादन लागतों में वृद्धि हुई। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा।

3. विदेशी स्पर्धा का सामना:

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के कारण कृषि उत्तम में आयात शुल्क की कटौती की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्यों को समाप्त कर दिया गया: अतिरिक्त इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रबंध हटाए गए । इन सबके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का सामना करना पड़ा जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

4. खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि:

उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हुई। आन्तरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया गया। इससे देश में खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हुई।

![]()

प्रश्न 15.

सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्रक के निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर:

सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्रक के निराशाजनक निष्पादन के अग्रलिखित कारण रहे हैं –

1. वैश्वीकरण के कारण विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों की। वस्तुओं और पूँजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने के लिए बाध्य हैं और उन्होंने अपने उद्योगों का आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया है।

2. बिजली की कटौती के कारण बिजली सहित आधारित संरचनाओं की पूर्ति पर्याप्त ही बनी रही। इससे औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में कमी आई।

3. भारत ने वस्त्र परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए थे, पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से सभी कोटा प्रतिबंध नहीं हटाये हैं। फलस्वरूप भारत को विद्यमान उच्च अप्रशुल्क अवरोधकों के कारण अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहे।

![]()

प्रश्न 16.

सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधारों पर चर्चा करें।

उत्तर:

भारत के आर्थिक सुधार भारत में आर्थिक सुधार के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र की प्रतियोगिता में भी वृद्धि हुई। कीमत वृद्धि पर नियंत्रण हुआ। लघु उद्योगों का भी विकास हुआ। सुधारकाल की अवधि में कुल मिलाकर संवृद्धि दरों में कमी आई है, किन्तु सेवा क्षेत्रक की संवृद्धि दर में सुधार हुआ। इसी समय कृषि और उद्योगों की संवृद्धि दर में अच्छा सुधार हुआ है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद दर के 8% लक्ष्य रखा गया है।

अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है। अब भारत वाहन कल-पुर्जे, इंजीनियरिंग उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्रादि का एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया है। बढ़ती कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि हुई है परंतु फिर भी भी रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन न हो सका। आर्थिक सुधारों से कृषि काफी प्रभावित हुई है। औद्योगिक क्षेत्र मैं संवृद्धि दर में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। सार्वजनिक उपक्रमों के बेचने से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ा है। सुधारों से उच्च वर्ग की आमदनी में वृद्धि हुई है। आय तथा सम्पत्ति के। असमान वितरण में वृद्धि हुई है।

Bihar Board Class 11 Economics उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण-एक समीक्षा Additional Important Questions and Answers

अति लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न 1.

विनिवेश से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

विनिवेश से अभिप्राय है सरकारी उपक्रमों की पूंजी के एक भाग को निजी पूंजीपतियों को बेचना।

प्रश्न 2.

वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

वैश्वीकरण से अभिप्राय है घरेलू अर्थव्यवस्था का शेष संसार के साथ एकीकरण । अथवा समन्वय करना जिससे विभिन्न अर्थव्यवस्थाएँ एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँ।

![]()

प्रश्न 3.

आर्थिक सुधारों से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

आर्थिक सुधारों से अभिप्राय है वर्तमान आर्थिक नीतियों एवं व्यवस्था में सुधार लाना तथा उनमें आवश्यक अदल-बदल करना ताकि अर्थव्यवस्था के निर्धारित लक्ष्यों का सरलता से प्राप्त किया जा सके।

प्रश्न 4.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

इसे विदेशी पूंजी निवेश भी कहते हैं। इसमें विदेशी कम्पनियों, फर्मों और व्यक्तियों से लिए गए ऋण आते हैं। इस निवेश का उद्देश्य लाभ कमान होता है। यह निवेश उन कार्यों में किया जाता है जिनमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने की सम्भावना हो। बहुराष्ट्रीय नियम अल्पविकसित देशों में अपनी शाखा और कार्यालय खोलते हैं। इसमें ऋण वापस करने जैसी समस्याएं नहीं होती।

![]()

प्रश्न 5.

नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई?

उत्तर:

नई आर्थिक नीति की घोषणा जुलाई 1991 में की गई।

प्रश्न 6.

आर्थिक उदारीकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

आर्थिक उदारीकरण से अभिप्राय है कि सभी व्यक्तियों को अपने आवश्यकतानुसार निजी आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता।

प्रश्न 7.

निजीकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

निजीकरण से अभिप्राय है कि आर्थिक प्रणाली से निजी उपक्रम एवं पूंजी की भूमिका निरन्तर बढ़ती जाएगी और समान अनुपात में सरकार की भूमिका कम हो जायेगी।

![]()

प्रश्न 8.

विराष्ट्रीयकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

विराष्ट्रीयकरण से अभिप्राय है कि सरकारी उपक्रमों की पूंजी का स्वामित्व निजी पूँजीपतियों को सौंपना।

प्रश्न 9.

नई आर्थिक नीति से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

नई आर्थिक नीति से अभिप्राय है जुलाई 1999 के बाद में किये विभिन्न आर्थिक सुधारों से है जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी वातारण पैदा करके उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि करना है।

प्रश्न 10.

नई आर्थिक नीति बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी?

उत्तर:

नई आर्थिक नीति बनाने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई –

- राजकोषीय घाटे में वृद्धि।

- प्रतिकूल भुगतान संतुलन मे वृद्धि।

- विदेशी भण्डारों में कमी।

- कीमातों में वृद्धि।

- सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों की असफलता।

![]()

प्रश्न 11.

आर्थिक सुधार (नई आर्थिक नीति) के मुख्य तत्व लिखें।

उत्तर:

आर्थिक सुधार के मुख्य तत्व तीन हैं –

- उदारीकरण

- निजीकरण तथा

- विश्वव्यापीकरण

प्रश्न 12.

व्यापार निति सुधार 1991 के क्या उद्देश्य है?

उत्तर:

व्यापर नीति सुधार 1991 के उद्देश्य थे –

- आयात तथा निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबन्धों को शीघ्र अति शीघ्र हटना

- प्रशुल्क दरों में कमी लाना तथा

- आयात के लिए लाईसेंस प्रक्रिया को समाप्त करना

![]()

प्रश्न 13.

क्या श्रम को स्वतंत्र रूप से प्रवास होने की अनुमति दी जानी चाहिए?

उत्तर:

नहीं श्रम को स्वंतत्र रूप से प्रवास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

प्रश्न 14.

प्रशुल्क (Traiff) एवं अप्रशुल्क अवरोधक में भेद करें?

उत्तर:

शुल्क के द्वारा आयात तथा निर्यात का अवरोध प्रशुल्क अवरोध कहलता है जबकि कोआ तथा अन्य कारणों से आयात तथा निर्यात को अवरोध गैर-शुल्क अवरोध कहलता है।

प्रश्न 15.

भारत ने आयत पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध क्यों लगा रखा था (नई आर्थिक नीति से पहले)?

उत्तर:

घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारत ने आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध विकास से बहुत कम हुआ।

![]()

प्रश्न 16.

आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिये कई उपाय। अपनाये गये थे। उनमें से कोई तीन उपाय लिखें।

उत्तर:

- लाइसेंस तथा पंजीकरण की समाप्ति।

- एकाधिकार कानून में छूट।

- पूंजीगत पदार्थों के आयत की छुट आदि।

प्रश्न 17.

आंशिक परिवर्तनशीलता से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

आशिक परिवर्तनशीलता से अभिप्राय है कुछ विदेशी सौदा के लिए बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर या पौण्ड को बाजार में खरीदना या बेचना।

प्रश्न 18.

स्वतन्त्र परिवर्तनशीलता से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

आंशिक परिवर्तनशीलता से अभिप्राय है कुछ विदेशी सौदों के लिये बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर या पौण्ड को बाजार से खरीदना या बेचना।

![]()

प्रश्न 19.

विश्व व्यापक, संगठन की स्थापना कब हुई?

उत्तर:

विश्व व्यापक संगठन की स्थापना 1915 में हुई।

प्रश्न 20.

विश्व व्यापक संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ है?

उत्तर:

विश्व व्यापक संगठन का प्रधान कार्यालय जेनेवा में है।

प्रश्न 21.

भारत का केन्द्रीय बैंक कौन सा है?

उत्तर:

भारत का केन्द्रीय बैंक भारतीय रिर्जव बैंक (Reserve Bank of India) है।

प्रश्न 22.

ब्रिटेन के केन्द्रीय बैंक को किसे नाम से पुकारा जाता है?

उत्तर:

ब्रिटेन के केन्द्रीय बैंक को बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के नाम से पुकारा जाता है।

![]()

प्रश्न 23.

1999 से पूर्व की आर्थिक नीतियों के प्रमुख उद्देश्य लिखे?

उत्तर:

1999 से पूर्व की आर्थिक नीतियों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे –

- ऊँची संवृद्धि दर।

- राष्ट्रीय स्वावलंबन।

- पूर्ण रोजगार।

- आय की असमानताओं में कमी।

प्रश्न 24.

स्थिर विनिमय दर क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

स्थिर विनिमय दर से अभिप्रय उस विनिमय दर से है जो किसी देश के केन्द्र बैंक के द्वारा निश्चित की जाती है।

प्रश्न 25.

भुगतान शेष से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

एक वर्ष की अवधि में किसी देश के द्वारा विदेशों को किये जाने वाले मौद्रिक भुगतानों और उनसे ली जाने वाली मौद्रिक प्राप्तियों के अंतर को भुगतान शेष कहते हैं। भुगतान शेष का रिकार्ड द्विअंकन प्रणाली के आधार पर रखा जाता है।

![]()

प्रश्न 26.

विदेशी पूँजी से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

विदेशी पूँजी से अभिप्राय अन्य देशों के निवासियों द्वारा एक देश में वित्त के रूप में पूँजी लगाना है। अल्पविकसित देशों में विदेशी पूंजी निवेश आधुनिक प्रौद्योगिकी लाती है और निवेश की कमी को पूरा करती है।

प्रश्न 27.

स्थिर विदेशी विनिमय दर से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

जब किसी देश की मुद्रा की अन्य देशों की मुद्राओं से विनिमय दरें उस देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा निश्चित की जाती है तो उसे स्थिर विदेशी विनिमय दर कहते हैं। 1991 तक भारत में विदेशी विनिमय दरें रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की जाती थीं। रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की गई विनिमय दरों को स्थिर विनिमय दर कहते हैं। रिजर्व बैंक ने कई बार स्थिर विनिमय दरों में परिवर्तन किया है।

प्रश्न 28.

वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

वैश्वीकरण से अभिप्राय है विश्व के विभिन्न देशों में आपसी लेन-देन की मात्रा बढ़ाना जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे के साथ जुड़ जायें, परस्पर आर्थिक निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण में फैलाव आए।

![]()

प्रश्न 29.

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सरकार का विनिवेश से क्या अभिप्राय है? सरकार इन उद्योगों का विनिवेश क्यों कर रही है?

उत्तर:

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सरकार के विनिवेश में अभिप्राय है कि सरकार उद्योगों को निजी क्षेत्र की बेच रही है। परिणामस्वरूप इन उद्यमों का स्वामित्व तथा प्रबंध सरकार के स्थान पर निजी क्षेत्र का हो जायेगा। इन उद्योगों में सरकार के विनिवेश का कारण है कि ये उद्योग घाटे में चल रहे हैं।

प्रश्न 30.

निजीकरण करने के लिए सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों से कोई एक उपाय लिखें।

उत्तर:

आर्थिक सुधारों में निजीकरण के लिये किये गये उपायों में से एक उपाय सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन है। भारत के आर्थिक विकास में आरम्भ से ही सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया गया था। परंतु नये आर्थिक सुधारों में सार्वजनिक क्षेत्र के लिये सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से कम करके 4 कर दी गई है।

![]()

प्रश्न 31.

नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत किये गये राजकोषीय सुधारों के कोई तीन बिन्दु लिखें।

उत्तर:

- कर प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक तथा युक्तिपूर्ण बना दिया गया है।

- आर्थिक सहायता को कम कर दिया गया है।

- विदेशी कंपनियों के लाभ को कम कर दिया गया है।

प्रश्न 32.

ई. बिजनेस का क्या अर्थ है?

उत्तर:

ई. बिजनेस (E-Business) का अर्थ इंटरनेट पर व्यवसाय चलाना है। इसमें न केवल क्रय-विक्रय अपितु ग्राहकों को सेवायें प्रदान व व्यावसायिक साझेदार के साथ सहयोग करना भी शामिल है।

प्रश्न 33.

ई. कॉमर्स की मुख्य धारा के कितने क्षेत्र हैं? इसके नाम लिखें।

उत्तर:

ई कॉमर्स की मुख्यधारा के तीन क्षेत्र हैं –

- इलेक्ट्रॉनिक मार्केट (Electronic Market)

- इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटचेंज (Electronic Data Interchange)

- इंटरनेट कॉमर्स (Internet Commerce).

प्रश्न 34.

ई. कॉमर्स से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

ई. कॉमर्स (E-Commerce) से अभिप्राय उन सभी व्यावसायिक लेन-देन से है जो इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग (Electronic Processing) एवम् आँकड़ों के प्रेषण (Transmission) के माध्यम से पूरे किये जाते हैं।

![]()

प्रश्न 35.

टाटा टी (Tata-tea) ने 2000 में किस कंपनी का अधिग्रहण किया और कितने में?

उत्तर:

भारत की टाटा स्टील ने 2000 में सिंगापुर की नाट स्टील कंपनी को 1245 करोड़ रुपये में खरीदा था।

प्रश्न 36.

टाटा मोटर्स कंपनी ने डेवूड की दक्षिणी कोरिया में स्थित भारी वाणिज्यिक वाहन इकाई कितने में खरीदी?

उत्तर:

टाटा कंपनी ने 2000 में 1870 करोड़ रुपये में अमेरिका की टेटली का अधिग्रहण किया था।

प्रश्न 37.

2004 में भारत की किस कंपनी ने सिंगापुर की नाट स्टील (Nat Steel) कंपनी को 1245 करोड़ में रुपये में खरीदा था।

उत्तर:

टाटा टी ने।

प्रश्न 38.

निजीकरण के क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

निजीकरण से अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना।

![]()

प्रश्न 39.

निजीकरण के पक्ष में कोई दो तर्क दें?

उत्तर:

- सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उद्यम घाटे में पड़े हैं।

- सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उद्यम अकार्यकुशल (Incfficient) हैं।

प्रश्न 40.

व्यापार शेष से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

व्यापार शेष से अभिप्राय वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के मूल्यों का अंतर है।

प्रश्न 41.

भुगतान शेष से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

भुगतान शेष एक ऐसा खाता अथवा विवरण है जिसमें सभी विदेशी प्राप्तियों एवम् भुगतानों को दर्शाया जाता है। इसमें अदृश्य सभी मदों को दर्शाया जाता है।

![]()

प्रश्न 42.

भारत में दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व भुगतान शेष कैसा था?

उत्तर:

भारत में दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व भुगतान शेष संतुलित था।

प्रश्न 43.

1991 के अन्त में भारत में विदेशी मुद्रा के का भण्डार कितना था?

उत्तर:

1991 के अन्त में भारत में विदेशी मुद्रा के भण्डार केवल दो सप्ताह के आयात के लिये पर्याप्त था।

प्रश्न 44.

द्विपक्षीय (Bilateral) तथा बहुपक्षीय में क्या अन्तर है?

उत्तर:

दो देशों क बीच होने वाले व्यापार को द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं जबकि दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले व्यापार को बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं।

प्रश्न 45.

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् और विशेष रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से भारत का भुगतान शेष कैसा है?

उत्तर:

प्रतिकूल।

![]()

प्रश्न 46.

विनिवेश के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर:

विनिवेश के उद्देश्य हैं –

- वित्तीय अनुशासन में सुधार लाना तथा

- आधुनिकीकरण की सुविधायें प्रदान करना

प्रश्न 47.

राजकोषीय नीति या आर्थिक सुधारों के विपक्ष में कोई दो बिन्दु दें।

उत्तर:

विनिवेश के उद्देश्य हैं –

- नई आर्थिक निति में कृषि को काम महत्व दिया गया है।

- इसमें उद्योगों के निजीकरण को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है।

प्रश्न 48.

उदारीकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

उदारीकरण से अभिप्राय है सरकार द्वारा लगाये गये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रणों (औद्योगिक लाइसेसिंग व्यवस्था, आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा नियन्त्रण आदि) से उद्योगों को मुक्त करना। उदारीकरण में निजी उद्यमियों को उपने निर्णय स्वयं लेने की सवतंत्रता दी जाती है।

![]()

प्रश्न 49.

विश्व व्यापार संगठन क्या है? इससे क्या अपेक्षा की जाती है?

उत्तर:

विश्व व्यापार संगठन एक स्वैच्छिक संठन है। इस संगठन की सदस्यता आवश्यक नहीं है। कोई भी देश इस संगठन का सदस्य बन सकता है। इस संगठन से यह आशा की जाती है कि वह विभिन्न देशों के व्यापार में स्वतंत्र रूप से प्रोत्साहन दे।

प्रश्न 50.

नई आर्थिक निति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसके तीन आधार स्तम्भ लिखें।

उत्तर:

नई आर्थिक. निति का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन इकाईयों की उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है। इसके तीन आधार स्तम्भ निम्नलिखित हैं –

- उदारीकरण

- निजीकरण

- विश्वव्यापीकरण (वैश्वीकरण)

प्रश्न 51.

स्वालम्बन की दिशा में किन बातों पर जोर दिया गया है? दो बातें लिखें।

उत्तर:

स्वालम्बन की दिशा में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया हैं –

- विज्ञान तथा तकनीक के प्रयोग में वृद्धि।

- देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकाश।

![]()

प्रश्न 52.

उदारीकरण का विदेशी निवेश अन्तःप्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर:

उदारीकरण से विदेशी निवेश अन्तःप्रवाह में बहुत वृद्धि हुई।

प्रश्न 53.

संस्थागत निवेशकों में मुख्य कौन हैं?

उत्तर:

- मर्चेट बैंकर्स (Merchant Bankers) म्युचुअल फण्डस (Mutual Funds) तथा

- पेंशन फण्डस (Pension Funds) संस्थागत निवेशक हैं

प्रश्न 54.

दूसरे युद्ध के दौरान भारत का भुगतान शेष अनुकूल क्यों रहा?

उत्तर:

क्योंकि युद्ध के समय भारतीय वस्तुओं की मांग अधिक रही और आयात बहुत कम हो गये।

![]()

प्रश्न 55.

कोरियर सेवाओं से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

कोरियर सेवाओं (Courier Services) से अभिप्राय उन सेवाओं से है जिनके अन्तर्गत पत्रों, प्रपत्रों एवम् छोटे पार्सलों की सुपुर्दगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जाती है।

प्रश्न 56.

कोर क्षेत्र (Core Sector) किसे कहते हैं?

उत्तर:

अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र कोर क्षेत्र कहलाता है जिसमें आधारभूत संरचना वाले उद्योग जैसे-पेट्रोलियम, मशीनरी, लोहा-इस्पात आदि सम्मिलित होते हैं।

प्रश्न 57.

विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) कब से लागू कर दिया गया है? इसने किस कानून का स्थान लिया था?

उत्तर:

विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1 जून 2000 से लागू कर दिया गया है। इसने विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FEMA) का स्थान लिया है।

![]()

प्रश्न 58.

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्द्धन में अंतर बतायें।

उत्तर:

आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उनका कोई निकट स्थापन (Close substitute) देश में ही उत्पादित किया जाता है। इसके विपरीत निर्यात संवर्द्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्यात वृद्धि के लिये पुराने निर्यातकर्ताओं को तथा नवीन व्यक्तियों को निर्यात में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रश्न 59.

पूँजीगत खातों में दिखाई जाने वाली कोई तीन मदें लिखें।

उत्तर:

- निजी प्राप्तियाँ तथा निजी भुगतान

- सरकारी प्राप्तियाँ तथा भुगतान तथा

- विदेशी ऋणों के मूलधन व ब्याज का भुगतान लेना व देना

प्रश्न 60.

भुगतान संतुलन के चालू खाते में दिखाई जाने वाली कोई तीन मदें लिखें।

उत्तर:

- वस्तुओं का आयात तथा निर्यात

- अमौद्रिक स्वर्ण का लेन-देन तथा

- एकपक्षीय हस्तान्तरण जैसे-दान

![]()

प्रश्न 61.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) किस प्रकार वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है।

उत्तर:

भारतीय रिजर्व बैंक गतिरोधक (Obstructive Authority) अधिकारी के तौर पर वाणिज्यि बैंकों पर नियंत्रण रखता है।

प्रश्न 62.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का सबसे प्रमुख कार्य क्या है?

उत्तर:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का सबसे प्रमुख कार्य बैंकिंग क्षेत्र का अनुकूलतम नियमन (Facilitating Regulating) करना है।

प्रश्न 63.

बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को कैसे बढ़ावा दिया गया?

उत्तर:

निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना करने की अनुमति के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया।

![]()

प्रश्न 64.

भारत में निर्धन खाद्य उपभोक्ता कौन है?

उत्तर:

भारत में निर्धन खाद्य उपभोक्ता हैं-ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिक तथा छोटे किसान व शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी।

प्रश्न 65.

कृषि उपज के समर्थित मूल्य से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

कृषि उपज के समर्थित मूल्य से अभिप्राय किसानों को उनकी उपज की न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना।

प्रश्न 66.

देश में खाद्यान्नों की घरेलू कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है?

उत्तर:

देश में घरेलू बाजार के समर्थित मूल्य से अभिप्राय किसानों के उपज में न्यूनतम मूल्य वृद्धि है।

![]()

प्रश्न 67.

अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के लिए भारत सरकार के कई कदम उठाये थे। उनमें कोई दो उपाय लिखें।

उत्तर:

- औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण की समाप्ति (Abolition Industrial Licensing and Registration) तथा

- एकाधिकारी कानून से छूट

प्रश्न 68.

निजीकरण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों में कितने तरीकों से बदला जा सकता है?

उत्तर:

दो तरीकों से –

- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व तथा प्रबंध से सरकार का हट जाना।

- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का पूर्ण विक्रय करना।

प्रश्न 69.

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे तीन उपक्रमों के नाम लिखें जिन्हें नवरल कहा जाता है।

उत्तर:

- एन. टी. पी. सी. (NTPC), सेल (SAIL) तथा

- गेल (GAIL)

![]()

प्रश्न 70.

भारत में निजीकरण के लिये कौन से उपाय अपनाये गये? कोई तीन बताएँ।

उत्तर:

- सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार का विनिवेश

- सार्वजनिक उद्यमों के अंशों की बिक्री

प्रश्न 71.

मर्चेट बैंकिंग से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:

मर्चेट बैंकिंग (Merchant Banking) से अभिप्राय औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं को विशिष्ट प्रकार की सेवायें उपलब्ध करना।

प्रश्न 72.

म्युचुअल फण्ड (Mutual Fund) से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

म्युचुअल फण्ड ऐसी निधि है जो पारस्परिक सहयोग से बनाई जाती है।

![]()

प्रश्न 73.

अवमूल्यन तथा मूल्य ह्रास में अंतर बतायें।

उत्तर:

जब सरकार देश में निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से जानबूझ कर स्वयं अपने देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में कम कर देती है तब उसे अवमूल्यन कहा जाता है। परंतु जब बाजार की माँग एवम् पूर्ति शक्तियों के प्रभाव से एक देश की मुद्रा का मूल्य बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के विदेशी मुद्रा में कम हो जाता है, तब उसे मूल्य ह्रास कहा जाता है।

प्रश्न 74.

नई आर्थिक नीति में निजीकरण को क्यों अधिक महत्व दिया गया है?

उत्तर:

नई आर्थिक नीति में निजीकरण को अधिक महत्व देने का मुख्य कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र अधिक कार्यकुशल है। उसकी कुशल उत्पादकता तथा लाभदायकता में हमारे लिए जरूरी है।

प्रश्न 75.

मौद्रिक नीति से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

मौद्रिक नीति से अभिप्राय उस नीति से है जो मुद्रापूर्ति, ब्याज तथा विनिमय दर से सम्बन्धित है।

प्रश्न 76.

1991 की आर्थिक नीति को U-Turn की संज्ञा क्यों दी जाती है?

उत्तर:

सन् 1991 की आर्थिक नीति को U-Turn इसलिये कहते हैं कि 1991 के बाद अपनाई गई आर्थिक नीति पहले से अपनाई गई नीतियों के बिल्कुल उल्टी है।

![]()

प्रश्न 77.

अमेरिका के केन्द्रीय बैंक का क्या नाम है?

उत्तर:

अमेरिका के केन्द्रीय बैंक का नाम फेडरल रिजर्व सिस्टम (Federal Reserve System) है।

प्रश्न 78.

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण का काम कब आरम्भ हुआ?

उत्तर:

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण का कार्य 1991-92 में आरम्भ हुआ।

प्रश्न 79.

उद्योगों में सरकार विनिवेश कर रही है। इस कथन से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

इस कथन का यह अभिप्राय है कि सरकार उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच रहा है।

![]()

प्रश्न 80.

रुपये के अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

रुपये के अवमूल्सल के अभिप्राय है रुपये के विनिमय दर में कमी लाना । रुपया के अवमूल्यन में विदेशी मुद्रा महंगी हो जाती है अथवा एक रुपये के बदले में विदेशी मुद्रा की राशि कम हो जाती है।

प्रश्न 81.

राजकोषीय सुधारों से क्या अभिप्राय है?

उत्तर:

राजकोषीय सुधारों से अभिप्राय सरकार की आय में वृद्धि करना तथा व्यय को इस प्रकार करना है जिससे उत्पादन तथा आर्थिक कल्याण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े।

प्रश्न 82.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duties) के स्थान पर अब कौन-सा कर लगाया गया है?

उत्तर:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के स्थान पर अब केन्द्रीय मूल्य वृद्धि कर (CENVAT) लगाया गया है।

![]()

प्रश्न 83.

आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत निजीकरण का क्या अर्थ है?

उत्तर:

आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के लिये सुरक्षित उद्योगों में से अधिक से अधिक उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिये खोलना। यह वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है या उसका प्रबंध करता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न 1.

चालू खाते तथा पूँजीगत खाते में अंतर बताएँ।

उत्तर:

चालू खाते तथा पूँजीगत खाते में अंतर (Difference between Current Accountant Capital Account):

चालू खाते में वस्तुओं के आयात् एवम् निर्यात, अमौद्रिक स्वर्ण का लेनदेन, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, तकनीकी, सेवाएँ तथा पर्यटन आदि से प्राप्त एवम् देय राशि तथा एकपक्षीय हस्तान्तरण जैसे दान आदि मदों को दिखाया जाता है जबकि पूँजीगत खाते में सभी पूँजीगत लेनदेनों को दिखाया जाता है। जैसे –

- निजी प्राप्तियाँ एवं भुगतान

- सरकारी प्राप्तियाँ तथा सरकारी भुगतान

- विदेशी ऋणों के मूलधन व ब्याज का लेन-देन

- शुद्ध भूल त्रुटियाँ आदि मदें

![]()

प्रश्न 2.

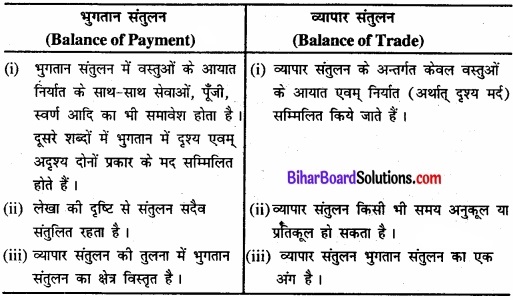

भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर बताएँ।

उत्तर:

भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर –

![]()

प्रश्न 3.

आयात अभ्यांश (Import Quoto) किसे कहते हैं? आयात अभ्यांश के उद्देश्य लिखें।

उत्तर:

आयात अभ्यांश (Import Quoto):

आयात अभ्यांश का अभिप्राय वस्तु की उस निश्चित मात्रा अथवा मूल्य से है जिनका समय की एक निश्चित अवधि में देश में आयात किया जा सकता है। इस प्रकार आयात अभ्याश में आयात की मात्रा का पहले से निर्धारण कर दिया जाता है और उसमें कुछ वृद्धि नहीं की जा सकती।

आयात अभ्यांश के उद्देश्य (Objective of Import Quota):

- घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना।

- आयातों का प्रभावशाली नियमन।

- भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करना।

- आयातों के अन्तः प्रभाव को सीमित करके घरेलू कीमतों में स्थिरता लाना।

प्रश्न 4.

नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत कौन से वित्तीय सुधार किये गये थे?

उत्तर:

वित्तीय सुधारों से अभिप्राय देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार करने से है। नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित वित्तीय सुधार के किये गये –

- तरलता अनुपात में कमी कर दी गई।

- बैंकों को ब्याज की दरों का निर्धारण करने की स्वतंत्रता दी गई।

- बैंकिंग प्रणाली की पुनः रचना की गई। नये निजी बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया।

- अलग-अलग बैंकों के अधिकारियों की भर्ती के लिये स्वतंत्रता दी गई।

![]()

प्रश्न 5.

नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत करों में कौन-कौन से सुधार किये गये?

उत्तर:

नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत करों में सुधार (Tax Reforms under New Economic Policy):

नई आर्थिक नीति में करों में निम्नलिखित सुधार किये गये –

- आयकर की दरों में लगातार कमी की गई।

- 1990-91 से निगम कर की दर जो पहले बहुत ऊँची थी, को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है।

- अप्रत्यक्ष करों में सुधार लाये गये।

- केन्द्रीय उत्पादक शुल्क के स्थान पर केन्द्रीय मूल संवृद्धि कर (Central value Added Tax-CNVAT) लगाया गया।

- राज्य स्तर पर भी वैट (VAT) को लागू कर दिया गया है।

प्रश्न 6.

सुधार नीति के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में सुधार लिखें?

उत्तर:

नई सुधार नीति के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में सुधार (Industrial Sector Reforms):

नई सुधार नीति के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित सुधार किये गये –

- औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या 18 से घटा कर तीन कर दी गई।

- एकाधिकारात्मक एवम् प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम के अन्तर्गत लगाय गये सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया।

- सार्वजनिक क्षेत्र के लिये सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से कम करके 8 कर दी गई।

- निर्यात और व्यापारिक गृहों तथा बड़े व्यापारिक घरानों को बड़ी मात्रा में आयात की अनुमति दी गई। व्यापारिक गृहों को अब 51% विदेशी पूँजी लगाने की अनुमति दी गई।

![]()

प्रश्न 7.

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? इसके उद्देश्य लिखें।

उत्तर:

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों द्वारा आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिये की गई थी। यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन गेट का उत्तराधिकारी है। यह गेट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत स्थायी संगठन है। इसका मुख्य कार्यलय जेनेवा में स्थित है।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य (Objectives of WTO):

- वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवम् व्यापार को बढ़ावा देना।

- विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना।

- जीवन स्तर में वृद्धि करना।

- पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा करना।

प्रश्न 8.

नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत व्यापार और निवेश नीति के सुधार लिखें।

उत्तर:

नई आर्थिक नीति के अंतर्गत व्यापार और निवेश से सम्बन्धित नीति में निम्नलिखित सुधार किये गये –

- संवेदनशील उद्योग को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों पर आयात लाइसेसिंग समाप्त कर दिया गया।

- अप्रैल 2001 से निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं तथा कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंधों को हटा दिया गया।

- भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर निर्यात कर समाप्त कर दिये गए।

- FEMA 1973 को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम (Foreign Exchange Management Act-FEMA)-लागू किया गया।

![]()

प्रश्न 9.

अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये नई नीतियाँ अपनाई गईं। उनको समूहों में बाँट सकते हैं? प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन करें।

उत्तर:

भारतीय अर्थव्यवस्था की कुशलता बढ़ाने के लिये अनेक नीतियाँ बनाई गई। इन नीतियों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है –

- स्थिरता प्रयत्न, तथा

- संरचनात्मक सुधार प्रयत्न

1. स्थिरता प्रयत्न (Stabilization Measures):

ये अल्पकालीन प्रयत्न हैं। इनका उद्देश्य भुगतान शेष में जो कमियाँ आ गई थी उनको ठीक तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाना है।

2. संरचनात्मक सुधार प्रयत्न (Structural Reform Measures):

ये दीर्घकालीक प्रयत्न हैं। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता में सुधार लाना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में विद्यमान लोचहीनता को समाप्त करके उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वृद्धि

करना है।

प्रश्न 10.

विनिवेश से क्या अभिप्राय है? इस कार्यक्रम में भारत कहाँ तक सफल रहा है?

उत्तर:

विनिवेश का अर्थ (Meaning of Disinvestment):

विनिवेश से अभिप्राय है सार्वजनिक उद्यमों की सम्पूर्ण अथवा कुछ परिसम्पत्तियों की बिक्री अर्थात् सरकारी उपक्रमों की पूँजी के एक भाग की बिक्री जिसे कि निजी पूँजीपति खरीद सकते हैं। विनिवेश निजीकरण का एक रूप है। विनिवेश के अन्तर्गत सार्वजनिक उद्यमों के कुछ अंशों को निजी कंपनियों को बेचना होता है। कितने प्रतिशत अंश बेचे जायेंगे, यह उपक्रमों की प्रकृति पर निर्भर करता है।

![]()

प्रश्न 11.

नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं? संक्षेप में लिखें।

उत्तर:

बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये कदम (Steps taken by the Govt. to Control the riding Prices):

- बढ़ते सरकारी खर्चों पर अंकुश लगाया गया।

- मुद्रापूर्ति की वृद्धि पर रोक लगाई गई।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया।

- उत्पादन उद्यमों की आर्थिक सहायता और बाहरी समर्थन में कटौती करना।

- आधारभूत उद्योगों में प्रचलनात्मक कुशलता में सुधार लाना और क्षमता, विस्तार करना।

- औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश बाधाओं को कम करना।

प्रश्न 12.

एकाधिकारी एवं प्रतिबंधक व्यवहार अधिनियम के विषय में आप क्या जानते हैं?

उत्तर:

MRTP कानून मई 1969 में बनाया गया था और यह जून 1969 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत 1970 में एक MRTO आयोग की स्थापना की गई जिसका प्रमुख कार्य एकाधिकारी एवं प्रबंधक व्यवहारों को नियंत्रित करना था। इस अधिनियम द्वारा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकना और एकाधिकार और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहारों के लिए नियंत्रण लागू करना था। इस अधिनियम में इस बात की स्थापना की गई कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से उत्पादन, वितरण और आर्थिक साधनों की आपूर्ति हो सके, कुशलता में वृद्धि की जा सके।

नये उद्यमों के विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके और क्षेत्रीय विषमता को कम किया जा सके। भारत में MRTP अधिनियम के लागू होने पर भी आर्थिक शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही है। 1991 की नई औद्योगिक नीति में 100 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है, तथा अब कोई फर्म जितना भी निवेश करना चाहे, कर सकती है। नये प्रोजेक्ट की स्थापना, विस्तार और अन्य समूहों में मिलना या अन्य फर्म को खरीदने जैसे कार्यों के लिए अब MRTP कमीशन की आवश्यकता नहीं रह गई है।

![]()

प्रश्न 13.

पूरे संसार में निजीकरण की लहर के फैसले के क्या कारण हैं?

उत्तर:

निम्नलिखित कारणों से संसार में निजीकरण की नहर फैल गई है –

- यह अनुभव किया गया है कि निजी क्षेत्र के उपक्रमों का तेजी से विकास करने के लिये सरकार के पास निवेश करने के लिये पर्याप्त साधन नहीं है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिये उनका निजीकरण करना चाहिये।

प्रश्न 14.

पारस्परिक कोष पर टिप्पणी लिखो।

उत्तर:

पास्परिक कोष (Mutual Fund):

पारस्परिक कोष अथवा म्युचुअल फण्ड (Mutual Fund) एक विशेष प्रकार का मध्यस्थ (निवेश संस्था) है जिसे आम जनता की बचत को गतिशील करने के लिए एक ट्रस्ट (Trust) के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता के कोष स्थापित किये जाते हैं तथा इन कोषों का मुद्रा बाजार (Money Market) में विभिन्न प्रतिभूतियों (Securities) एवम् अन्य प्रपत्रों में निवेश किया जाता है। यह कोष एक निवेश माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह अपेक्षाकृत छोटे निवेशकों को बचतों को एकत्रित करता है और उन्हें विविध प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है।

प्रश्न 15.

किन समस्याओं के कारण हमें 1991 में नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी?

उत्तर:

निम्नलिखित समस्याओं के कारण हमें 1991 में नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी –

- (i) प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि।

- सरकार के गैर-विकासात्मक खर्चा में वृद्धि होने के कारण राजकोषीय घाटे में वृद्धि।

- विदेशी विनिमय मुद्रा भण्डार में कमी।

- कीमतों में वृद्धि।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की असफलता।

- भारतीय अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास का डगमगाना।

- नये ऋणों का न मिलना।

- अनिवासी भारतीयों के खातों से बड़ी-बड़ी राशियाँ निकाला जाना।

![]()

प्रश्न 16.

सार्वजनिक क्षेत्र के नवरल उपक्रमों के नाम लिखें।

उत्तर:

सार्वजनिक क्षेत्र के नवरल उपक्रम (Navratan enterprises of Public Sector):

- स्टील ऑथेरिटी ऑफ इंडिया (SAII)

- इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (IOCL)

- भारत संचार निगम लिमटेड (BSNL)

- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (HPCL)

- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)

- ऑयन एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC)

- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि. (BHEL)

- नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC)

- इण्डियन पैट्रो कैमिकल्ज कार्पो. (NTPC)

- गैस ऑथेरिटी ऑफ इंडिया लि. (GAIL)

- महानगर टेलीफोन निगम लि. (MTNL)

प्रश्न 17.

सार्वजनिक उपक्रमों में निजीकरण एवम् विनिवेश प्रक्रिया को किन बिन्दुओं के आधार पर औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है?

उत्तर:

औचित्यपूर्ण बिन्दु (Points for Justification) सार्वजनिक उपक्रमों में निजीकरण एवम् विनिवेश प्रक्रिया को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है –

- निजी क्षेत्र की कुशलता, प्रबंध की क्षमता का सार्वजनिक उपक्रमों में प्रयोग सम्भव।

- विनिवेश से प्राप्त धनराशि का प्रयोग अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में कर पाना सम्भव है।

- घाटे में चल रही रुग्ण सार्वजनिक इकाइयों को बजट की सहायता में दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बोझ से मुक्ति।

- सार्वजनिक उपक्रमों में बढ़ती लाल-फीताशाही एवम् सरकारी हस्तक्षेप को नियंत्रित करना सम्भव।

- सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार (रुग्ण) इकाइयों का पुनः उद्धार सम्भव।

- सार्वजनिक उपक्रमों की अल्पशोषित तथा अशोषित उत्पादन क्षमता का पूर्ण विदोहन सम्भव।

- निजी क्षेत्र की प्रबंधकीय क्षमता का प्रयोग करके लम्बी परिपक्वता अवधि को घटाना सम्भव।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न 1.

बाह्यस्रोत से क्या अभिप्राय है? सेवाओं के बाह्यकरण के विभिन्न प्रकार समझायें।

उत्तर:

बाह्यस्रोत का अभिप्राय (Meaning of outsourcing):

पिछले दशक से सेवा क्षेत्र में एक नई प्रकार की व्यावसायिक क्रिया का विश्व में प्रादुर्भाव हुआ है। इसे बी. पी. ओ. (Business Process Outsorcing) या बाह्यस्रोत या कॉल सेन्टर (Call Centre) कहते हैं। बाह्यस्रोत से अभिप्राय बाह्य अभिक्रेताओं से व्यवसाय का कार्य करवाना। उदाहरण के लिये एक कंपनी अपने पुराने रिकार्ड को रखने की जिम्मेदारी एक बाह्य एजेन्सी को दे। बाह्यस्रोत की मुख्य विशेषता यह है कि कंपनियाँ नियमित रूप से निष्पादन की जाने वाली क्रियाओं को ठेके पर ले लेती हैं।

सेवाओं के बााकरण के प्रकार (Types of outsourcing):

सेवाओं के बाह्यकरण के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं –

1. वित्तीय सेवाएँ (Financial Services):

वित्तीय सेवा के अन्तर्गत मध्यस्थ अभिकर्ता व्यावसायिक संगठन को वित्त प्राप्त करने के विशेषज्ञों की राय तथा कानून सम्बन्धी जानकारी इत्यादि प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये जब कोई कंपनी अंश जारी करके या ऋणपत्र जारी करके पूँजी एकत्र करना चाहती है जो उसे कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। कई बार इस प्रकार के कार्य में काफी समय लग जाता है और अंशपत्र/ऋणपत्र जारी करने के पीछे उद्देश्य भी खत्म हो जाते हैं। अतः अगर यह कार्य की विशेषज्ञों को दे दिया जो इसे कम समय में दक्षता के साथ करे।

2. विज्ञापन सेवाएँ (Advertising Services):

इस प्रकार के मध्यस्थ (Agencies) व्यावसायिक संगठन के द्वारा निर्मित वस्तु एवम् सेवा को उपभोक्ता में लोकप्रिय बनाने के लिये समस्त कार्य करते हैं। ये विज्ञापन प्रति तैयार करते हैं, विज्ञापन माध्यम का चयन करते हैं और वस्तु को उपभोक्ताओं में लोकप्रिय बनाने सम्बन्धी कार्य करते हैं।

![]()

प्रश्न 2.

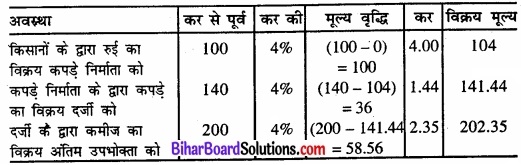

शुल्क का केसकेडिंग प्रभाव (Casecading effect of the Duties) समझायें। इस प्रभाव से बचने के लिये कौन-सा कर लगाया गया है?

उत्तर:

शुल्क का केसकेडिंग प्रभाव (Casecading effect of the Duties) केसकेडिंग का अर्थ है जल का प्रवाह या जल का बहना। जल शुल्क के केसकेडिंग का अर्थ है शुल्क का बह जाना। उसका व्यर्थ चला जाना । शुल्क केसकेडिंग से कीमतों में भारी वृद्धि होती है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर विक्रय कर देना पड़ता है। उदाहरण के लिये पहले कच्चे माल (रुई) की कीमत पर कर लगाया जाता है। जब रुई को कपड़े बनाने वाले व्यक्ति (मध्यवर्ती उत्पादक) को बेचा जाता है। इसके बाद जब कपड़े का निर्माता दर्जी को कपड़ा बेचता है, कपड़े की कीमत पर कर लगाया जाता है। इसके बाद सिलेसिलाये कपड़े (निर्मित माल) पर कर लगाया जाता है।

प्रत्येक स्तर पर दिये गये कर निर्मित माल की कीमत का अंश बन जाते हैं। प्रत्येक स्तर पर पहले दिये गये करों की कोई कटौती नहीं मिलती इसलिये इसे केसकेडिंग प्रभाव (Cascading Effect) कहते हैं। केसकेडिंग प्रभाव के कारण अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं में काफी वृद्धि होती है। इस बात को एक उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। मान लो एक किसान ने 100 रुपये की रुई कपड़ा बनाने वाले को बेची। विक्रय कर 4 प्रतिशत है। अतः कपड़ा बनाने वाला इसे 104 रुपये में खरीदता है।

अब कपड़ा निर्माता रुई से कपड़ा बनाकर उसे 140 रुपये में दर्जी को बेचता है। माना कपड़े पर विक्रय कर 5 प्रतिशत है। अतः दर्जी उस कपड़े को 147 रुपये में (140 + 7) खरीदता है। अब दर्जी उस कपड़े की कमीज 200 रुपये में बेचता है। कमीज का विक्रय कर 4% है। अतः ग्राहक उस कमीज को 208 रुपये में खरीदेगा। इस तरह विभिन्न चरणों पर दिये गये करों के कारण कमीज की कीमत बहुत अधिक हो जाती है। करों के केसकेडिंग प्रभाव से बचने के लिये अब मूल्यवृद्धि कर-वेट (VAT) की व्यवस्था की गई है।

![]()

प्रश्न 3.

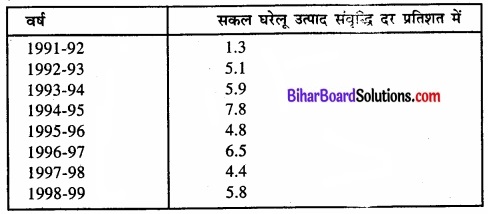

नीचे तालिका में 1993-94 कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर दी गई है। तालिका में दिये गये आँकड़ों को काल श्रेणी आरेख द्वारा दिखायें।

उत्तर:

सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि प्रतिशत में (GDP gross the on Percentage)

![]()

प्रश्न 4.

1991 की नई आर्थिक नीति में क्या परिवर्तन किये गये?

उत्तर:

सरकार ने आर्थिक संकट को दूर करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक नीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों को तीन क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है –

- औद्योगिक नीति में परिवर्तन

- विदेशी व्यापार नीति में परिवर्तन

- राजकोषीय नीति में परिवर्तन

1. औद्योगिक नीति में परिवर्तन (Change in the Industrial Policy):

(a) लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति (Abolishing of Licencing System):

ऐसे उद्योग जिनका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है उनको छोड़कर शेष सभी उद्योगों को लाइंसस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया है। इससे अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता बढ़ गई है। ऐसी आशा की जाती है कि इससे उद्योगों का विस्तार होगा और उनकी कुशलता बढ़ेगी।

(b) विदेशी निवेश की स्वतंत्रता (Freedom of Foreign Investment):

विदेशी निवेशकों को भारतीय उद्योगों में पैसा लगाने की छूट दे दी गई है। ये अब कुल पूँजी का 51 प्रतिशत पैसा लगा सकते हैं। इससे न केवल विदेशों से वित्त प्राप्त होगा बल्कि नई प्रौद्योगिकी प्रबंधन विधियाँ भी देश में आयेंगी।

(c) सुरक्षित उद्योग निजी क्षेत्र में (Reserve Industries in theprivate hand):

ऐसे उद्योग जिनके विकास का उत्तरदायित्व केवल सरकार पर था, अब उन्हें निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। केवल रक्षा सामग्री या अति आवश्यक उद्योग ही सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं।

(d) utaifant et Bra att varaat (Freedom of inporting foreign technique):

इसके अन्तर्गत भारतीय उद्योगों को विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात और इसमें निरंतर सुधार की छूट दी गई है।

(e) बड़े उद्योगों पर से प्रतिबंध समाप्त (Abolition of restriction of heavy Industries):

एकाधिकार प्रवृत्ति को बढ़ते से रोकने के लिए लगाये गये प्रतिबंध हटा लिये गये। बड़े औद्योगिक घरानों को अपना कार्य क्षेत्र विभिन्न दिशाओं में फैलाने की अनुमति दे दी गई।

2. विदेशी. व्यापार और विदेशी विनिमय नीति में परिवर्तन (Change in the foreign trade and foreign exchange policy):

(a) आयात शुल्क में कमी (Reduction in the import duty):

आयात शुल्कों को कम किया गया, जिससे देश के उत्पादों की विदेशी उत्पादों से प्रतियोगिता बढ़ गई क्योंकि अब विदेशी वस्तुएँ पहले की अपेक्षा सस्ती हो गई।

(b) विदेशी विनिमय दर से नियंत्रण हटाना (Removing restriction of foreign exchange rate):

विदेशी विनिमय दर पर नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है। अब विदेशी मुद्रा खुले बाजार की दर पर मिलती है। सरकारी और बाजार दरों में अंतर नहीं रहा। अब आयातक आयात की वास्तविक लागत को ध्यान में रखेंगे। अब विदेशी मुद्रा की कीमत में उतार-चढ़ाव होंगे। ये उतार-चढ़ाव विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन लाएंगे।

3. राजकोषीय नीति में परिवर्तन (Change in the fiscal policy):

राजकोषीय नीति से अभिप्राय सरकार की आय और व्यय नीति से है। इसमें भी काफी परिवर्तन किए गए हैं।

(a) उत्पाद शुल्क में कमी (Decrease in excise duty):

बहुत सी वस्तुओं पर सरकार ने उत्पाद शुल्क को कम कर दिया है। इससे भारतीय उत्पादकों की विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिताओं की स्थिति में सुधार आया है। आयात शुलक में कमी से भारतीय उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों से कड़ी प्रतियोगिता करना पड़ रही है।

(b) सरकारी व्यय में कमी (Reduction in public expenditure):

सरकार अपने अनुत्पादक व्यय को कम रही है और निवेश के लिए अधिक राशि जुटा रही है।

(c) प्रत्यक्ष करों की दर में कमी (Reduction in Direct taxes rates):

प्रत्यक्ष करों की दर में धीरे-धीरे कमी की गई ताकि लोग स्वेच्छा से कर दें। आशा की जाती है कि लोग धीरे-धीरे करों की चोरी करना बंद कर देंगे और सरकार की प्राप्ति पहले से अधिक होगी।

(d) सरकारी पूँजी का विक्रय (Disinevest of government capital):

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वह अपने कुछ उद्योगों में लगी पूँजी का एक भाग बाजार में बेचेगी। आवश्यकताओं को पूरा करने क लिए साधन जुटाने के लिए ऐसा किया गया है।

![]()

प्रश्न 5.

प्रतीत होता है कि सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ है। समझायें।

उत्तर:

सुधार प्रक्रिया से कृषि को लाभ नहीं हुआ है। उल्टे सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कृषि क्षेत्र में संवृद्धि दर में कमी आ रही है। भारत में खाद्यान्न के बड़े-बड़े भण्डारण (Stock) के बावजूद 250 मिलियन से अधिक लोग निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न स्टॉक के लगातार बढ़ने पर भी खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता कम हो रही है तथा पौष्टिक गुणवत्ता में कमी आ रही हैं। खाद्यान्नों की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ रही है। खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि के दो मुख्य कारण हैं –

1. खाद्यान्नों को दी गई आर्थिक सहायता में कमी तथा

2. उन कीमतों में वृद्धि जिन पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती थी। खाद्यान्नों के उत्पादकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कमी आने से उन्होंने खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि कर दी क्योंकि उन्होंने कटौती के भार को उपभोक्ताओं के पास भेज दिया। सरकार खाद्यान्नों के समर्थित मूल्य को इतना ऊँचा रखती है कि सामान्य जनता इन मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदने में समर्थ नहीं होती क्योंकि उनकी क्रय-शक्ति काफी नहीं होती।

ऊँची कीमतों से खाद्यान्नों की माँग कम हो जाती है तथा निर्धन उपभोक्ता बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इन निर्धन उपभोक्ताओं में शामिल हैं-ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन, श्रमिक तथा छोटे किसान और शहरी क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी। उधर अधिक समर्थित मूल्य के कारण अधिक उत्पादन के लिये प्रेरित है।

मांग के कम और पूर्ति के अधिक होने पर भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) को समर्थित मूल्य पर अधिक खाद्यान्न खरीदना पड़ता है और इस प्रकार खाद्यान्न का स्टॉक बढ़ता है। अतिरिक्त स्टॉक को रखने के लिये सरकार को और अधिक व्यय करना पड़ता है। इस खर्चे को पूरा करने के लिये सरकार को अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। परिणामस्वरूप कृषि में निवेश कम हो जाता है। सिंचाई की सुविधाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कृषि में अनुसंधान तथा विकास का कार्य भी पिछड़ रहा है।

![]()

प्रश्न 6.

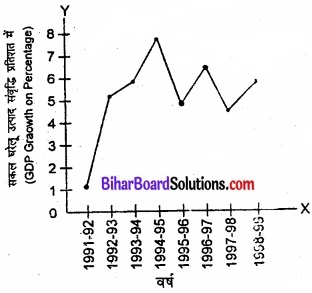

प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों में भेद करें।

उत्तर:

प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों में अंतर (Differentite between Direct Taxes and Indirect Taxes) :

![]()

प्रश्न 7.

विकास योजना की प्रारंभिक अवस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में क्यों अधिक महत्व दिया गया था? कारण लिखें। अथवा, विकास योजना की प्रारम्भिक अवस्थाओं में एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बनाना क्यों आवश्यक था? कारण लिखें।

उत्तर:

विकास योजना की प्रारम्भिक अवस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्त्व देने के कारण (Causes of giving more importance to public sector in the intitial stages of development planning):

विकास योजना की प्रारम्भिक अवस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत अधिक महत्व देने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे –

1. विशाल निवेश (Huge Investment):

पूँजीगत उद्योगों की स्थापना करने के लिये विशाल निवेश की आवश्यकता होती है। जिन उद्योगों में विशाल निवेश की आवश्यकता होती है, निजी व्यक्ति विशाल निवेश करने में असमर्थ होते हैं। उन क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जाती है।

2. विलम्ब के लाभ (Delay in Profit):

भारी उद्योगों की स्थापना के लिये न केवल विशाल निवेश की आवश्यकता होती है, अपितु उनमें लाभ भी बड़े समय के बाद प्राप्त होते हैं। निजी व्यक्ति उद्योग से जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त करने की आशा करते हैं।

3. राष्ट्रीय हित (National Interest):

राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से युद्ध सामग्री बनाने के उद्योग निजी क्षेत्र में नहीं लगाये जा सकते।

![]()

प्रश्न 8.

व्यावसायिक संचार के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

व्यावसायिक संचार के विभिन्न साधन (Various means of business communcation):

व्यावसायिक संचार के विभिन्न साधन निम्नलिखित हैं –

1. टेलीकॉम (Telecom):

सरकार डाक सेवाओं के द्वारा सूचना तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की व्यवस्था करती है। परंतु इसमें अत्यधिक समय लगता है। अतः टेलीकॉम की सुविधा ने संचार के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह शीघ्र संदेश भेजने के लिए सबसे सरल, सस्ता और आधुनिक साधन है। इसके द्वारा दोनों पक्ष ऐसे बातचीत कर लेते हैं जैसे आमने-सामने बैठे हों।

टेलीफोन का प्रयोग मामूली सा व्यावहारिक आदमी भी कर सकता है। ग्राहक विदेशी डायलिंग (ISD) की सुविधा का लाभ भी ले सकता है। कुछ समय तक यह सारा व्यवसाय सरकार के हाथ में था परंतु अब सरकार ने काफी हद तक टेलीकम्यूनिकेशन व्यवसाय का निजीकरण कर दिया है जिससे इसकी योग्यता और अधिक बढ़ गई है।

2. फैक्स (Fax):

यह मशीन नक्शे तथा रेखाचित्रों को प्रसारित करने के लिए प्रयोग की जाती है। संदेश देने वाला व्यक्ति सबसे पहले नक्शे को एक कागज पर अंकित कर लेता है। इसके बाद यह कागज मशीन में लगे एक सिलेण्डर के चारों ओर लपेट दिया जाता है। फिर संदेश देने वाला व्यक्ति संदेश प्रसारण का बटन दबा देता है और कुछ ही सेकेण्ड में नक्शे की नकल दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाती है। यह माध्यम बहुत ही कम खर्च व समय में नक्शे, रेखाचित्र, सूचना व सभी आवश्यक चीजों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा देता है। ये न केवल स्थानीय क्षेत्र में उपयोगी है बल्कि अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में भी इसका उपयोग है।

3. इंटरनेट (Internet):

कम्प्यूटर के विकास ने संचार के सभी माध्यमों को पीछे छोड़ दिया है। इसके द्वारा संसार के किसी भी कोने में जाकर सभी प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। इसका आरंभ अमेरिका द्वारा 5 वर्ष पूर्व किया गया था। इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य था कि सभी प्रकार की सूचना एक स्थान पर एकत्रित की जा सके और विभिन्न स्थानों पर एक साथ पहुंचाई जा सके। आज कम्प्यूटर क्रांति ने सारे संसार की दूरियों को समेट कर रख दिया है और दूर-दराज के देश ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे बिल्कुल नजदीक हों।

4. ई-मेल (E-Mail):

पुराने समय में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में अत्यधिक समय लगता था, परंतु इलेक्ट्रॉनिक मेल (E-Mail) के द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत पहुँचाई जा सकती है। इसमें सूचनाओं का स्वरूप भी नहीं बिगड़ता है। लागत भी कम आती है और दोनों पक्षों की सक्षमता बढ़ती है। इसके द्वारा संसार के किसी भी कोने में कुछ ही. सेकण्ड में महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ पहुँचाई जा सकती हैं और उनकी गोपनीयता भी बनी रहती है।

5. एक्स्ट्रानेट (Extranet):

उत्पादकों, वितरकों तथा उपभोक्ताओं के बीच सम्पर्क रखने के लिए नई पद्धति का विकास किया गया है, जिसे एक्स्ट्रानेट कहते हैं। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को आने वाली वस्तुओं के विषय में समस्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। उत्पादकों को उत्पादन स्तर का पता चलता है और किसी भी स्तर पर होने वाली कठिनाई या कमी को वहीं पर दूर किया जा सकता है।

6. वर्ल्डवाइड वेब (World wide Web):

www पद्धति का विकास अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है।

7. वायस मेल (Voice Mail):

यह बहुत ही आकर्षक पद्धति है। इसके अंतर्गत कम्प्यूटर द्वारा मशीन को टेलीफोन के साथ जोड़ दिया जाता है जिसे उस टेलीफोन का या संस्था का मालिक वहाँ पर उपस्थित हो या न हो, कोई भी सूचना मिले बिना नहीं रहती चाहे वह महत्त्वपूर्ण हो अथवा नहीं। इस पद्धति में श्रम व लागतों में कमी आती है।

इसके अन्तर्गत संस्था में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की आने वाली व जाने वाली कॉल पर नजर रखी जा सकती है। इस पद्धति में सूचना को टेलीफोन द्वारा कम्प्यूटर तक पहुँचा दिया जाता है जो इसको अपने अंदर इकट्ठा करके रख लेता है। फिर जिस व्यक्ति के लिए सूचना इकट्ठी की गई है वह इस मशीन में से सूचनाओं को रिट्रिव कर कॉल्स (Calls) का यथानुसार तथा परिस्थितिनुसार जवाब दे सकती है।

8. यूनिफाइड मेसेजिंग सर्विस (Unifited Meassaging Serivce):

इस आकर्षक एवं बहुपयोगी पद्धति के अंतर्गत संचार के विभिन्न साधनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को एक-दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे-फैक्स मैसेज (Fax Message) को वायसमेल मेसेज (Voicemail Messaging) में उन लोगों के लिए बदला जा सकता है जिनके पास टेलीफोन है पर फैक्स मशीन नहीं है।

![]()

प्रश्न 9.

प्रशुल्क और अभ्यांश में अंतर बताएँ।

उत्तर:

प्रशुल्क और अभ्यांश में अंतर (Difference between Traiff and Quota):

![]()

प्रश्न 10.

मूल्य वर्धित कर या मूल्य वृद्धि कर (Value added Tax-VAT) क्या है? समझायें। यह विक्रयकर से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर:

मूल्य वर्धित कर (Value added Tax):

मूल्य वर्धित कर वस्तु विक्रय कर का एक विकल्प है। यह ऐसी कर प्रणाली है जिसके अन्तर्गत कर केवल उत्पादन प्रक्रिया में की गई मूल्य वृद्धि पर ही लगाया जाता है। मूल्य की यह वृद्धि उत्पादक या विक्रेता द्वारा की जाती है। श्री एल. के. झा समिति के अनुसार, “मूल्यवर्धित कर व्यापक रूप से समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया एक कर है जिसमें निर्मित वस्तुओं एवम् शासकीय सेवाओं को पृथक कर दिया जाता है। यह कर प्रत्येक स्तर पर होने वाली व्यवसाय की मूल्य वृद्धि पर जोड़ा जाता है। अत: इसे मूल्य वर्धित कर कहते हैं।”

समीकरण के रूप में:

वर्धित मूल्य = वस्तु का कुल मूल्य – क्रय की गई कच्ची सामग्री एवम् अन्य सामग्री का मूल्य।

अंतर:

विक्रय कर वस्तु के कुल मूल्य पर लगाया जाता है जबकि वेट (VAT) प्रत्येक अवस्था में केवल बढ़े हुए मूल्य पर लगाया जाता है। वस्तु की कुल कीमत पर नहीं अपितु वस्तु में होने वाली वृद्धि पर लगाया जायेगा। इससे ग्राहकों को कुछ आराम (Relief) मिलेगा क्योंकि अब कमीज की कीमत इतनी अधिक होगी जितनी पहले थी। इसे निम्न उदाहरण की सहायता से समझाया गया है –

नोट –

- 100/= पर विक्रय कर 4% = 4 रुपये

- 36 रुपये पर विक्रय कर 1.44 रुपये तथा

- 58.56 रु. पर विक्रय कर 2.35 रुपये)

ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अतिम उपभोक्ता को एक कमीज 203.35 में मिलेगी जो पहली कीमत 200 रुपये से अधिक है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न 1.

भारतवर्ष में 1991 तक की आर्थिक नीतियाँ थीं –

(a) प्रतिबंधात्मक

(b) उदारवादी

(c) स्वतंत्र

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(a) प्रतिबंधात्मक

![]()

प्रश्न 2.

1991 के आर्थिक सुधारों को कहते हैं –

(a) पहली पीढ़ी के आर्थिक सुधार

(b) दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार

(c) (a) और (b) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(b) दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार

प्रश्न 3.

1991 के आर्थिक सुधारों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी क्षेत्र के हिस्से की शेयर-पूँजी कुल-स्टॉक की होनी चाहिए –

(a) 51 प्रतिशत

(b) 49 प्रतिशत

(c) 50 प्रतिशत

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(a) 51 प्रतिशत

![]()

प्रश्न 4.

भारत में नए आर्थिक सुधारों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल स्टॉक में निजी क्षेत्र की शेयर पूँजी की इजाजत दी –

(a) 51 प्रतिशत

(b) 49 प्रतिशत

(c) 50 प्रतिशत

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(b) 49 प्रतिशत

प्रश्न 5.

WTO का विस्तार रूप है –

(a) विश्व व्यापार संगठन

(b) विश्व यातायात संगठन

(c) (a) और (b) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(a) विश्व व्यापार संगठन

![]()

प्रश्न 6.

विश्व व्यापार संगठन पूरे विश्व के लिए सिफारिश करता है –

(a) मुक्त व्यापार की

(b) प्रतिबंधात्मक व्यापार की

(c) (a) और (b) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(a) मुक्त व्यापार की

प्रश्न 7.

अस्सी के दशक में वार्षिक वृद्धि दर थी –

(a) 3.5 प्रतिशत

(b) 5.5 प्रतिशत

(c) 4.5 प्रतिशत

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(b) 5.5 प्रतिशत

![]()

प्रश्न 8.

वर्ष 1981-82 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का था –

(a) 14

(b) 6

(c) (a) और (b) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(a) 14

प्रश्न 9.

राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विनिमय दर नीति व मजदूरी आय नीति में परिवर्तन को कहते हैं –

(a) व्याष्टि आर्थिक उपाय

(b) समष्टि आर्थिक उपाय

(c) (a) और (b) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर:

(b) समष्टि आर्थिक उपाय