BSEB Bihar Board 12th Music Important Questions Long Answer Type Part 5 are the best resource for students which helps in revision.

Bihar Board 12th Music Important Questions Long Answer Type Part 5

प्रश्न 1.

निम्न जोड़ियों में तुलना कीजिये :

(i) राग हमीर और राग केदार

(ii) राग हमीर और राग कामोद

(iii) राग भीमपलासी और बागेश्वरी।

उत्तर:

(i) राग हमीर और राग केदार की तुलना (Compare between Raga Hamir and Raga Kedar)-

- हमीर और केदार दोनों सारे प्राचीन ग्रन्थकारों और कुछ आधुनिक संगीतज्ञों द्वारा बिलावल थाट के राग माने गये हैं किन्तु दोनों ही अधिकांश विद्वानों द्वारा कल्याण थाट के राग माने जाते हैं।

- दोनों रागों में दोनों माध्यम तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं तथा दोनों मध्यम एक ही ढंग के प्रयोग किये जाते हैं।

आरोह में पंचम के साथ केवल तीव्र म और आरोह-अवरोह दोनों में शुद्ध म, जैसे मे प ध पम म रे सा। - दोनों में राग की रंजकता बढ़ाने के लिये कभी कभी अवरोह में कोमल नि का प्रयोग विवादी स्वर के नाते समान ढंग से होता है। जैसे–सां ध नि प ।

- दोनों का गायन-समय रात्रि का प्रथम प्रहार है।

- सारेसा, मेपधप, सांधनिप, मेपधनिसां स्वर-समूह दोनों रागों में प्रयोग किये जाते हैं।

- हमीर और केदार दोनों के गायन-समय औरवादी समवादी में परस्पर विरोध है अतः दोनों, राग और समय नियम के अपवाद मान लिये गये हैं

विभिन्नता-

- हमीर संपूर्ण जाति का और केदार औऽव-षाऽव जाति राग है।

- हमीर में ध वादी और ग संवादी है। किन्तु केदार में म वादी और सा संवादी है।

- केदार में निषाद अल्प है। किन्तु हमीर में ऐसा नहीं है।

- हमीर के आरोह में पंचम स्वर कभी भी वक्र प्रयोग किया जाता है। केदार के आरोह में पंचम स्वर कभी भी वक्र प्रयोग नहीं किया जाता है।

- केदार के आरोह में कभी-कभी मींड के साथ दोनों में एक साथ प्रयोग नहीं करते।

(ii) राग हमीर और राग कमोद की तुलना (Compare between Raga Hamir and Raga Kamod)

समता :

- दोनों राग प्राचीन ग्रन्थकारों और कुछ आधुनिक संगीतज्ञों द्वारा विलावल थाट जन्म माने जाते हैं किन्तु अधिकांश विद्वानों द्वारा दोनों ही कल्याण थाट के राग माने जाते हैं।

- दोनों में दोनों माध्यम तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं तीव्र में दोनों में अल्प लगता है।

- दोनों मध्यम एक ढंग से दोनों रागों में प्रयोग किये जाते हैं। जैसे आरोह में पंचम के साथ तीव्र में और आरोह-अवरोह दोनों में शुद्ध में।

- राग की रज्जकता बढ़ाने के लिए दोनों में कोमल नि का अल्प प्रयोग अवरोह में समान ढंग से होता है। जैसे-सांघ नि पा

- दोनों का गायन-समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना गया है।

- दोनों के अवरोह में गन्धार स्वर वक्र प्रयोग किया जाता है।

- ग म प ग मरे सा, मेपध, प तथा सांसां धप स्वर समुह दोनों में प्रयोग होते हैं।

- दोनों राग के वादी समवादी स्वर, उतराग और पूर्वाक नियम के अपवाद है।

विभिन्नता-

- यद्यपि दोनों ही संपूर्ण जाति के राग हैं फिर भी दोनों की चलन में अन्तर है इसलिये हमीर की सम्पूर्ण और कामोद को वक्र सम्पूर्ण जाति का राग माना गया है।

- कामोद में रेप और हमीर में मध की संगति विशेष रूप से होती है। कामोद में रेप की संगति में सर्वप्रथम म से द्रुत मींड के साथ रे पर आते हैं तब पंचम पर पहुंचते हैं संगीतज्ञ हमीर में म ध की संगति में ग से प्रारम्भ होकर ध पर नि का आभास लेते हैं। जैसे-गम निध।

- हमीर में ध ग और कामोद में प रे स्वरवादी सम्वादी है।

- कामोद में निषाद अल्प है किन्तु हमीर में नहीं।

- हमीर के आरोह में ग अथवा म से ऊपर जाते समय या तो पंचम वर्ण्य कर दिया जाता है या उसे वक्र प्रयोग करते हैं। कामोद में पंचम अलंघन स्वर है न तो पंचम वर्ण्य किया जाता है और न वक्र प्रयोग किया जाता है।

- गन्धार स्वर हमीर राग के केवल अवरोह में और कामोद के आरोह-अवरोह दोनों में वक्र प्रयोग किया जाता है।

(iii) राग भीमपलासी और बागेश्वरी की तुलना (Compare between Raga Bhimpalasi and Bageshree)

समता :

- दोनों राग काफी थाट जनित है।

- दोनों का वादी समवादी ‘म’ और ‘सा’ है।

- दोनों में ‘ग’, ‘नी’ स्वर कोमल एवं अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं।

भिन्नता-

- भीमपलासी के आरोह में रे ध स्वर वर्जित है।

- भीमपलासी का गायन समय दिन का तीसरा प्रहर है।

- अर्ध गम्भीर प्रकृति राग है।

- भीमपलासी जाति औडव-सम्पूर्ण है।

- राग बागेश्वरी के आरोह. में रे प वर्जित तथा अवरोह में प है।

- बागेश्वरी का गायन समय मध्यरात्रि है।

- यह गम्भीर प्रकृति का राग है।

- इसका जाति औडव-षाड्व है।

प्रश्न 2.

तुलना करें :

(i) टुकड़ा और परम

(ii) टुकड़ा और मोहरा

(iii) कायदा और पेशकार

(iv) आड़ और कुआड़।

उत्तर:

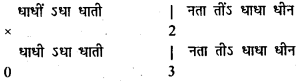

(i) टुकड़ा और परम की तुलना (Compare between Tukada and Param)-टुकड़ा और परम दोनों अविस्तार शील रचना है। अर्थात् दोनों अपने मूल रूप में रहते हैं उनका पलटा नहीं किया जाता।

| परम | टुकड़ा |

| 1. यह पखावज की मुख्य वादन सामग्री है। | 1. यह तबला पर बजाने का मुख्य वादन सामग्री है। |

| 2. इसके बोल दोहराते हुए और जोरदार होते हैं और इसका समापन सवा तिहाई से होता है। | 2. इसके बोल परम की तुलना में मुलायम होते हैं और इसका समापन भी अधिकतर तिहाई से होता है। |

| 3. परम का आकार टुकड़ा की तुलना में बडा होता है यह सामान्यतः चार या उससे अधिक आवर्तनों का होता है। | 3. इसका आकार परम की अपेक्षा छोटा होता है। अधिकतर इसका क्षेत्र एक से तीन आवत्ति तक का होता है। |

| 4. परन के अनेक प्रकार होते हैं। यह तेज मध्य लय तथा द्रुत लय में बजाया जाता है। | 4. वह भी मध्य लय और द्रुत लय में बजाया जाता है। |

| 5. मुख्यतः धमार, चारताल, तीनताल, सूलताल आदि तालों में बजाया जाता है। यह दादरा, कहरवा, दीप चंदी आदि तालों में नहीं बजाया जाता है। | 5. टुकड़ा मुख्यतः तबले समस्त तालों में बजाया जाता है। परन्तु चंचल प्रकृति की तालें (दादरा, कहरवा आदि) उसके अपवाद है। इसका प्रयोग भी सोलों और संगत दोनों में होता है। |

| 6. परम एक प्राचीन रचना है। | 6. यह परम की अपेक्षा नया है। इसका जन्म तबला के विकास के साथ हुआ है। |

| 7. इसका प्रयोग सोलों और संगत दोनों में होता है। परम उदाहरण : धेटे धेटे धागे कधा धेटे धागे तेटे क्रधा धेटे क्रधा धेटे क्रधा धेटे धागे तेटे कटे ऽधिं किट धागे। तेटे कत्ता गदि गन धागे, तेटे कत्ता कत्ता कतिर किटधा किट तेटे कत्ता किट तेटे कत्ता कति किटधा तेटे कत्ता धा, कत्ता धा, कत्ता धा × |

7. तीन ताल में टुकड़ा का उदाहरण देखिये। टुकड़ा उदाहरण : धाधा तिरकिट धाति किटता तीधा, कटता धा, कटता। तीधा, कटता धा, कटता । धा, कटता धा, धा × |

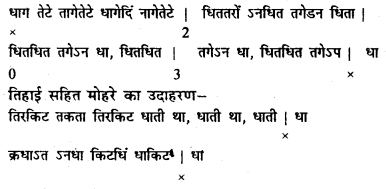

(ii) टुकड़ा और मोहरा की तुलना (Compare between Tukada and Mohara)-टुकड़ा और मोहरा की तुलना करने से पूर्व इनमें समानताओं पर विचार करना उचित है।

(i) दोनों का जन्म तबला की वादन विधि में प्रगति के साथ हुआ है और ये दोनों अविस्तारशील रचना में आते हैं।

(ii) टुकड़ा और मोहरा दोनों स्वतंत्र तबला-वादन और संगति में प्रयोग किया जाता है। दोनों में असमानताओं पर विचार-

(i) आकार में परम की तुलना में टुकड़ा छोटा और अपेक्षाकृत मुलायम होता है और उसी प्रकार मोहरा टुकड़ा की तुलना में छोटा और आवश्यकतानुसार मुलायम और जोरदार होता है।

(ii) टुकड़ा के समाप्ति सदा तिहाई के साथ होता है परन्तु मोहरा तिहाई सहित और तिहाई रहित दोनों प्रकार का होता है।

(iii) दादरा, कहरवा आदि चंचल प्रकृति की तालों को छोड़कर अन्य सभी तालों में टुकड़ा और मोहरा बजाया जा सकता है।

(iv) टुकड़ा की रचना ताल के अनुसार होता है जबकि एक मोहरा सभी तालों में बजाया जा सकता है-

(iii) कायदा और पेशकार को तुलना (Compare between Kayada and Peshkar)-

समानता-

(i) कायदा और पेशकार या पेशकारा दोनों तबला-वादन की ही चीजें हैं।

(ii) कायदा और पेशकार दोनों विस्तारशील है।

(iii) उपरोक्त दोनों का स्वतंत्र तबला-वादन में प्रयोग किया जाता है।

(iv) उपरोक्त दोनों का विस्तार और विभिन्न लयकारियों में प्रयोग किया जाता है दोनों की समाप्ति तिहाई बजा कर किया जाता है।

कायदा और पेशकार की असमानता-

(i) स्वतन्त्र तबला-वादन में पेशकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है।

(ii) पेशकार फारसी भाषा का शब्द है। ये अदालतों में हुआ करते हैं।.उनका काम न्यायाधीश के सामने मामले प्रस्तुत करना होता है जबकि कायदा अरबी और फारसी दोनों भाषाओं का शब्द है।

(iii) तबला के प्रारम्भिक-वादन की समझदारी आ जाती है। तब पेशकार-वादन सीखता जाता है।

(iv) आड़-कुआड़ की तुलना (Compare between Aar-Kuar)-समस्त लयकारियों को हम स्थूल रूप से दो वर्ग में रख सकते हैं-एक सीधी लयकारी, दो तिरीली या आड़ की लयकारी आड़ या तिरछी लयकारी के अन्तर्गत भी कोई प्रकार की लयकारियाँ आती है। परन्तु पूर्व के विद्वानों ने उन्हें मुख्य तीन प्रकार का माना है। वे ही आड़, कुआड़ और विआड़।

आड़- इस लयकारी के अन्तर्गत उनके प्रकार की लयकारियाँ आ सकती है। सीधी लयकारी के अतिरिक्त सभी अन्य प्रकार की तिरछी लयकारी आड़ की लयकारी है। यह आड़ का साधारण और व्यापक अर्थ है आड़ के विशेष अर्थ में एक मात्रा में डेढ़ मात्रा या दो मात्रा में तीन मात्रा बोलना या कहना आड़ की लयकारी है। आड़ की विशेष अर्थ वाली लयकारी अंकों द्वारा इस प्रकार दिखला सकते हैं।

1ऽ2 ऽ3ऽ

जैसे – \(\frac{3}{2} \times \frac{3}{2}=\frac{9}{4}\) 1234 56789 अर्थात् सवा दो गुन की लयकारी।

दूसरे मत के लोग सबा गुण अर्थात् चार मात्रा में पाँच मात्रा बोलना या कहना कुआड़ की लयकारी मानते हैं।

1ऽऽऽ2 ऽऽऽ3ऽ ऽऽ4ऽऽ 5ऽऽऽऽ

प्रश्न 3.

पश्चिम के किन्हीं दो घरानों की परम्परा और उनकी वादन शैली का वर्णन कीजिये।

उत्तर:

तबला का जन्म दिल्ली में हुआ और तबला के प्रथम व्यक्ति उस्ताद सिद्धार खाँ नामक व्यक्ति हुये। जिन्होंने पखावज के बोलों को तबला पर बजाने योग्य बनाया। इतना ही नही वे तबला के प्रथम घराना के संस्थापक भी हुये। उन्हीं के वंश एवं शिष्य परम्परा ने तबला-वादन को देश के अन्य क्षेत्रों में प्रचारित किया और एक सशक्त घराने की नींव डाली।

तबला का जन्म काल लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व आंका जाता है। उस समय तक देश में आवागमन और प्रचार-प्रसार का माध्यम आज जैसा विकसित न था। उस समय तबला-वादकों की ऐसी आर्थिक स्थिति भी न रही होगी कि वे. दूर-दराज की यात्रा आसानी से कर सकें। अतः विकास का क्षेत्र बहुत सीमित था।

दिल्ली के निकट उत्तर प्रदेश का एक जिला है। मेरठ जिले में ही एक गाँव था नाम अजराड़ा है। वहाँ के कुछ युवक विधा की खोज में दिल्ली गये। उस्ताद सिद्धार खाँ के वंशजों से शिक्षा ली और पुन: अपने गाँव “अजराड़ा” लौट आये और तबले के द्वितीय घराना “अजराड़ा घराना” की स्थापना की। जिस अजराड़ा की पुस्तकों में चर्चा करते लेखकगण थकते नहीं, वही अब तबला का नाम लेने वाला कोई नहीं है। वहाँ घर-घर दूसरा कारोबार होने लगा है। तबले के सम्बन्ध में बताने वाला कोई नहीं।

दिल्लो घराना (Delgi Gharana) :

उस्ताद सिद्धार खाँ के तीन शिष्य तथा तीन पुत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शिष्यों में उस्ताद शेशन ख़ाँ, उस्ताद कल्लु खाँ तथा उस्ताद तुल्लन खाँ और पुत्रों में बुगरा खाँ, घसीट खाँ तथा तीसरा मका नाम है। दिल्ली घराने में सिताब खाँ एक विद्वान तबलिये हुए। जिनके पुत्र नजर अली तथा नाती बड़े काले खाँ ने अपने समय काफी नाम कमाया।

बड़े काले खाँ के पुत्र जनाब बोली बख्त हुये उनके पुत्र नत्थू खाँ साहब आधुनिक युग के दिल्ली घराने के खलीफा माने गये। मेरठ निवासी स्वर्गीय 30 हबीवुद्दीन खाँ हुये। खाँ साहब ने विशेष रूप से संगति करने में ख्याति प्राप्त की। महान् तबला वादक उस्ताद अहमद जान शिथरकवा थे। इसी धराने में उस्ताद गामी खाँ एक प्रसिद्ध ताबलिक हुये। बख्श खाँ दिल्ली से लखनऊ आ गये और लखनऊ घराने की नींव डाली।

वादन शैली : दिल्ली बाज में दो अंगुलियों का प्रयोग अधिक होता है। यहाँ अधिकतर बोल किनार, चांटी और स्याही के होते है। अत: इसको किनार का बाज कहते हैं। दूसरे बाजों की अपेक्षा यह अधिक कोमल बाज है। इनमें धिनगिन, तिरकिट, त्रक आदि बोलों का अधिक प्रयोग होता है यहाँ कायदे। पेशकार तथा रेले और छोटे-छोटे मुखड़े, मोहरे और टुकड़े अधिक होते हैं। बड़े जोरदार परम तथा छन्दों का प्रयोग इस बाज में नहीं होता।

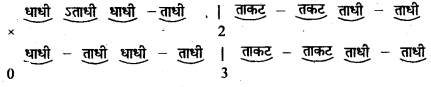

उदाहरण में एक कायदा-

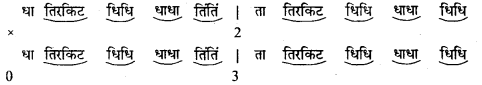

अजराड़ा घराना (Ajarada Gharana):

दिल्ली के पास मेरठ जिले में अजराड़ा नामक एक गाँव है। कल्लू खाँ और मीरू खाँ नामक दो भाई वहाँ के रहने वाले थे। ये दोनों दिल्ली के सुप्रसिद्ध उस्ताद सिताब खाँ साहब से शिक्षा , प्राप्त करने के पश्चात् पुनः अपने गाँव अजराड़ में आकर बस गये और अजराड़ घराने की नींव डाली।

उस्ताद हबीवुद्दीन अजराड़े घराने और दिल्ली घराने दोनों से सम्बद्ध तबला वादक थे। इन्होंने संगति करने की अपनी निजी शैली निकाली और उसमें बहुत ख्याति प्राप्त की। दुर्भाग्यवश सन् 1964 में पक्षाघात से पीड़ित हो गये और उनका तबला वादन बिल्कुल ही छूट गया और एक लम्बी बीमारी के बाद सन् 1972 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता 30 शम्मू खाँ एक प्रसिद्ध और विद्वान तबला-वादक हो गये थे।

वादन शैली – अजराड़े घराने की वादन शैली की आत्मा तो दिल्ली की है केवल उसके बाह्य रूप में थोड़ा अन्तर आ गया है। दिल्ली का बाज के समान यह भी मधुर और मुलायम बाज है।

दिल्ली और अजराड़े के बाज में विशेष अन्तर यही है कि अजराड़े के कायदे अधिकतर आड़लय में तथा डगमगती हुये चलते हैं। इसमें बाये के बोलों की अधिकता रहती है। इस बाज में जिन बोल समूहों का अधिक प्रयोग किया जाता है। वे है घाऽ धे, धनेक, धात्रक, धिनकं, दींग, दिग, गिन।

अजराड़े बाज के कायदे-

प्रश्न 4.

तबला के अजराड़ा घराने के विषय में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर:

तबला – वादन के प्रसिद्ध छह घरानों में अजराड़ा घराना भी एक है। दिल्ली के निकट स्थित मेरठ एक जनपद है उसी के अन्तर्गत एक गाँव का नाम अजराड़ा है। उस गाँव के दो युवक कल्लू खाँ और मीरू खाँ तबला सीखने के लिये दिल्ली चले गये और दिल्ली घराने के सिताब खाँ साहब से विधिवत् शिक्षा प्राप्त की और पुनः अपने गाँव अजराड़ा आ गयें। उन दोनों ने अपनी प्रतिभा द्वारा वादन में मौलिक परिवर्तन कर अपने वंशजों द्वारा एक नवीन घराने को जन्म दिया, जो कालांतर में अजराड़ा घराने के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस्ताद कल्लू खाँ की परम्परा में मुहमदी बख्श, चाँद खाँ, हस्सू खाँ, शम्मू खां और उनके पुत्र उस्ताद हबीब उदीन खाँ हुए जो आधुनिक युग के चोटी के कलाकारों में से एक हुये। उस्ताद के शिष्य प्रो. सुधीर कुमार सक्सेना (बड़ोदरा) स्व. रमाजन खाँ दिल्ली और पुत्र मंजू खां उल्लेखनीय है। उनकी मृत्यु एक लम्बी बीमारी के बाद सन् 1972 से हुई। इनका उत्कर्ष काल तीन दशकों तक का था और उस समय उन्होंने अपार ख्याति प्राप्त की।

वादन शैली – अजराड़े घराने की वादन शैली की आत्मा तो दिल्ली की है। केवल उसके बाह्य रूप में अन्तर हो गया। दिल्ली बाज के समान यह भी मधुर और कर्ण-प्रिय बाज है।

दिल्ली और अजराड़े में विशेष अन्तर पड़ी है कि अजराड़े के कायदे अधिकतर आऽलय के तथा डगमगती हुये चलते हैं। इसमें बाये की अधिकता है। इस बाज में बिन बोल समूहों का अधिक प्रयोग किया जाता है। वे है-धाऽवे, धनेक, धात्रक, धनिक दीन दीन गिन। इस बाज में परम छन्द और लम्बे चक्रदार नहीं बजाये जाते।

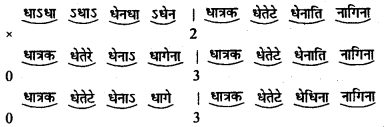

अजराड़े बाज के कायदे

धाऽये धैनक धेटेये टेकिट धाधाऽये धैनक तीगाति नाकिन

ताऽके कैनक तेटते टेकिट धाधऽये धेनक धींगधि नागिन प्रश्न

प्रश्न 5.

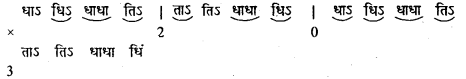

फर्रुखाबाद घराना और उसकी वादन-शैली का वर्णन करें।

उत्तर:

यह घराना पूरब के घरानों के अन्तर्गत आता है। इसके पूर्व प्रथम तबला-वादक उस्ताद विलायत अली खाँ हुये, जो बाद में हाजी विलायत अली के नाम से प्रसिद्ध हुये। प्रसिद्ध उस्ताद बख्श ने अपनी पुत्री का विवाह विलायत अली से किया और उनकी तबले की श्रेष्ठ शिक्षा दी। यह भी प्रसिद्ध है हाजी साहब अनेकों बार हज्ज़ करने गये और अल्लाह पाक से तबले के प्रसिद्ध कलाकार होने की प्रार्थना की। हाजी की गतें आज भी विद्वानों के बीच आदर से पढ़ी जाती है। उनके पुत्र हुसेन अली खाँ तथा शिष्य मुनीर खाँ साहब ने खूब नाम कमाया। हुसेन अली खाँ के वंश में उस्ताद नन्हें खाँ हुयें, जिनके पुत्र उस्ताद मसीत खाँ थे और पौत्र उस्ताद करामत अल्ला खाँ प्रसिद्ध तबला-वादक हुये। जनाब करामत अल्ला खाँ जीवन पर्यन्त कलकत्ता में ही है। संगत करने और विशेष रूप से गायन के साथ बड़े पटु थे। पुत्र श्री साविर अच्छे तबला-वाद है। हाजी साहब की शिष्य परम्परा में छन्नू खाँ, मुबारक अली खाँ, चूड़ियाँ वाले इनाम बख्श तथा उस्ताद सलारी खाँ आदि है।

हाजी साहब के पुत्र हुसेन अली खाँ के शिष्य उस्ताद मुनीर खाँ साहब ने तबला-वादक और एक कुशल शिक्षक के रूप में खूब ख्याति अर्जित की। मुनीर खाँ साहब न मांजे स्व० अमीर हसन खाँ साहब ने महाराष्ट्र में बहुत से शिष्य तैयार किये। आपके शिष्य देश के कोने-कोने में फैले हुये है। खाँ साहब की मृत्यु सन् 1978 में लखनऊ में हुई।

वादन – शैली-फर्रुकखावाद और लखनऊ घरानों की वादन-शैली में बहुत कम अन्तर है। फर्रुकखावाद की वादन शैली में चाले तथा रौ का काम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और गते भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ धागे, तेटे, गदिन, गन, धिड़नग आदि बोल समूहों का अधिक प्रयोग होता है।

फर्रुक्खावाद की गत-

प्रश्न 6.

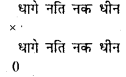

बनारस घराने की वंश एवं शिष्य परम्परा का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

तबला – वादन के पूरब के घरानों के विकास में लखनऊ घराने का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। लगभग एक ही समय में आज के दो सशक्त घरानों-बनारस और फर्रुक्खाबाद घरानों की नींव पड़ी। दिल्ली से आये उस्ताद मोंदू खाँ और बख्खू खाँ से शिक्षा हॉजी विलायत अली-फर्रुक्खाबाद और पठ राम सहाय मिश्र ने बनारस घराने की स्थापना की।

बालक राम सहाय एक अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न थे। अपने बाल्य काल के तबरसा वादन . से ही लखनऊ के उस्ताद मोंदू खाँ साहब का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। बालक राम सहाय जी उस्ताद के पास लखनऊ चले गये। लगभग बारह वर्षों तक सतत् शिक्षा और अभ्यास के बाद एक परिपक्व कलाकार के रूप में पंडित जी घर आयें। पठ राम सहाय जी लखनऊ में रहकर खूब ख्याति प्राप्त की वाद में पण्डित राम सहाय जी अपने जन्म स्थान बनारस लौट आये और बनारस घराने की नींव डाली। भाई पंडित गौरी सहाय के पुत्र पण्डित भैरव सहाय तथा पौत्र पण्डित बलदेव सहाय तथा प्रपौत्र पण्डित दुर्गा सहाय प्रसिद्ध तबलिये हुए। सुप्रसिद्ध तबला-वादक पण्डित कंठ महाराज पण्डित बलदेव सहाय के शिष्य थे। कठे जी महाराज के भतीजे पंडित किशन महाराज आज के युग के प्रसिद्ध तबला वादक थे।

बनारस के पंडित चावा मित्र एक विद्वान तबलिये हये। इनके पुत्र पंडित समता प्रसाद देश के जाने-माने तबला वादकों में से थे। सरदास नग्न जी (दुर्गा सहाय) के शिष्यों में पंडित श्यामलाल की तथा उनके शिष्य इलाहाबाद के प्रसिद्ध तबला-वादक प्रोफेसर लाल जी श्रीवास्तव थे। श्री लाल जी ने सर्वप्रथम उस्ताद यूसूफ खाँ से फिर पंडित श्याम लाल जी से तथा बाद में जयपुर के पंडित जिया लाल जी से तबले की शिक्षा प्राप्त की। बनारस के दूसरे प्रसिद्ध तबला-वादक ना, धि, धि, ना, के बादशाह तथा धिर-धिर के विशेषज्ञ स्वर्गीय पंडित अनोखे लाल जी, पंडित भैरव मिश्र के योग्य शिष्यों में से थे। उनकी मृत्यु 10 मार्च 1958 ई० में हुई।

वादन – शैली

बनारस घराने के अधिष्ठता पंडित राम सहाय भी लखनऊ के उस्ताद मोंदू खाँ के शिष्य थे। लखनऊ की वादन-शैली की सभी विशेषतायें तो बनारस में आई ही और साथ-साथ वहाँ की सामाजिक स्थिति नया संगीत के प्रभाव से भी वादन-शैली में अन्तर आ गया।

बनारस सदा से हिन्दु धर्म तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति का केन्द्र रहा है। उसके प्रभाव से तबला अलग न रह सका।

यहाँ पखावज का अधिक प्रचार होने के कारण बाज खुला और जोरदार हो गया। आज भी बनारस पूरब की ठुमरी के लिये बहुत प्रसिद्ध है। अतः तबले में लग्गी-लड़ी का काम अधिक होना आवश्यक था और वही हुआ भी। छन्द, जोरदार, परन, गत, लग्गी, लड़ी, बजाना बनारस की विशेषता है। थाप, लो और स्याही का काम अधिक तथा धिरधिर, थेटधेट, कड़ान, गगिन आदि बोलों का अधिक प्रयोग होता है।

बहाँ के एक कायदे :

प्रश्न 7.

तबला के पंजाब घराने और उसकी वादन शैली पर संक्षेप में लिखिये।

उत्तर:

13वीं सदी में अलाउद्दीन खिजली के समय अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया। आविष्कार इस रूप में किया गया कि पखावज के बीच से दो भागों में विभाजित कर उसे तबला कहा। आज भी पंजाब में पखावज के समान तबले के डग्गे में आटा लगाकर उसे प्रयोग करते हैं तबले की उत्पत्ति अरब के ‘तब्ल’ से हुई जिसे एक कोस कहते हैं। सर्वप्रथम दिल्ली के सिधार खाँ हमारे सामने एक तवलिये के रूप में आते हैं। उनके द्वारा दिल्ली की तथा अन्य सभी घरानों की नींव पड़ी।

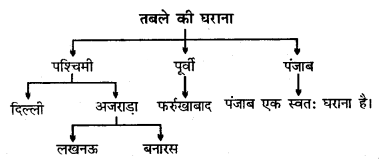

तबले के मुख्य तीन घराने है-

(i) पश्चिमी घराने

(ii) पूर्वी घराना

(iii) पंजाब घराना।

(i) पश्चिमी घराने के अन्तर्गत दिल्ली और अजराड़ा।

(ii) पूर्वी घराने के अन्तर्गत लखनऊ, फर्रुखावाद और बनारस घराने आते हैं।

(iii) पंजाब घराना स्वतः एक अलग घराना है।

पंजाब घराना (Punjab Gharana) :

इस घराने में तबले का विकास स्वतन्त्र रूप से हुआ। अतः दिल्ली अथवा किसी अन्य घरानों से इनका तनिक भी सम्बन्ध नहीं हुआ पंजाब बाज पूर्ण तथा पखावज पर आश्रित है। अन्तर केवल इतना है कि पखावज के खुले बोल तबले पर बन्द कर के बजाये जाते हैं। इस घराने के उस्ताद कादिर बख्श प्रसिद्ध पखावली थे उनके शिष्य में उन्हीं के पुरा उस्ताद अल्ला रक्खा ने अन्य विद्वानों के अतिरिक्त उस्ताद कादि बख्श से भी संगति शिक्षा प्राप्त की।

पंजाब घराने के कायदे-गत, परन, बहुत लम्बे होते हैं। विलम्बित लय के ‘लहरा’ में जब दिल्ली घराने के अधिकांश कायदे के बल चार ही मात्रा में समाप्त हो जाते हैं तो पंजाब घराने कै कायदे एक आवृत्ति अथवा 16 मात्रा तक ले लेते हैं। विमित्र लयकारियों की चककरदार सुन्दर गते इस बाज में प्रचरता से मिलती है।

धगी नाण, नणते, कगन, हो नट, धिर-धिर, केऽ, दुई दुआ, नग-नग, मटिन्नाऽ आदि-वर्ण समूहों का प्रयोग इस बोल में अधिक होता है।

प्रश्न 8.

ताल के कितने प्राणा या अंग होते हैं ? किन्हीं पाँच का वर्णन करें।

उत्तर:

ताल (Tal) – विमित्र मात्राओं के विविध समूहों को ताल कहते हैं। लय से मात्रा और मात्रा से ताल बने। जो तबले अथवा पखावज पर बजाये जाते हैं। कुछ निश्चित मात्राओं के उस समूह को ताल कहते हैं। जैसे-धी, ना, किट तक आदि वर्गों से निमिति होते हैं।

ताल के दस प्राण होते हैं-

(i) काल,

(ii) मार्ग,

(iii) क्रिया,

(iv) अंग,

(v) ग्रह,

(vi) जाति,

(vii) कला,

(viii) लय,

(ix) यति तथा

(x) प्रस्तार।

(i) काल-गायन, वादन और नृत्य-इन तीनों कलाओं की क्रियाओं में जो प्रस्तार समय लगता है। उसे काल कहकर पुकारते हैं।

(ii), क्रिया-ताल को बजाना अथवा हाथों पर ताली देकर दिखाना। ताल की क्रिया कहलाती है। हाथ पर जब ताल लगाते हैं ताली और खाली दिखाते हैं। यही उसकी क्रिया है।

(iii) अंग-ताल के विमित्र विभाग ही उनके कहलाते हैं। कर्नाटकी संगीत पद्धति में तालों ‘ के विभाग अंग कहलाते हैं। तीनताल, दादरा, कहरवा, दीपचंदी, रूपक इत्यादि।

(iv) कला-ताल के तबले पर अथवा ताल बाधो पर बजाने की जो विमित्र शैलियाँ है, कला कहलाते हैं। कला का अर्थ रीति अथवा शैली है आधुनिक समय में ताल-बाघ बजाने के विमित्र घराने, कला के अन्तर्गत ही आ सकते हैं।

(v) लय-गायन-वादन तथा नृत्य की क्रियाओं में जो समय लगता है। उस समय के ताल गति अथवा लय कहते हैं एक समानान्तर चाल होती है। ये तीन प्रकार की होती है-

(i) विलम्बित लय,

(ii) मध्य तल,

(iii) द्रुत लय।

प्रश्न 9.

पखाबज और तबला की तुलना कीजिये।

उत्तर:

पखावज और तबला दोनों अभिजात्य संगति में प्रयोग किये जाने वाला अपन्द तालवाघ है।

| पखावज (Pakhawaj) | तबला (Tabla) |

| 1. यह अवन्दु वाघ है जिसका जन्म सम्भवतः ईसा से 500 वर्ष पूर्व हो चुका था। इसे पखावज या मृदंग भी कहा जाता है। | 1. यह उत्तर भारत में आधुनिक युग में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला अवन्दु वाघ है। इसका जन्म तीन सौ वर्षों पूर्व का माना जाता है। |

| 2. कुछ विद्वानों के अनुसार मृदंग का प्राचीन नाम पुष्कर था और इसके तीन मुँह हुआ करते थे। | 2. इसका मुख्य शरीर कांठ (लकड़ी) का जो 3/4 भाग खोखला होता है। |

| 3. यह एक नगीय वाघ है और इसे लिटा कर बजाया जाता है। | 3. यह एक दो नगीय वाघ है जिसे मुख्यतः सुख आसन में बैठकर बजाया जाता है। इसका दाहिने का मुँह 12, 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है जो ऊँचे स्वर में भी मिलाया जा सकता है। |

| 4. इसके दाहिने का मुँह बड़ा मुँह हीन के कारण ऊँचे स्वर में नहीं मिलाया जा सकता। | 4. इसके बायें की डग्गी भी कहते हैं जो मिट्टी लकड़ी या किसी धातु का बनाया जाता है। |

| 5. इसके बायें का मुँह पर जो या गेहूँ का गुथा हुआ आटा लगाया जाता है। | 5. इसके दोनों ओर स्थाई रूप से स्याही (काली मसाला) लगाया जाता है। |

| 6. इसके बाल जोरदार और गंभीर हुआ करते हैं और इसका वादन पूरे हथेली से किया जाता है। | 6. इसके बोल अधिकतर ऊंगलियों से बजाया जाता है जो कोमल और अपेक्षाकृत कम जोरदार होता है। |

| 7. इसका प्रयोग स्वतन्त्र-वादन प्राचीन ध्रुपद-धमार शैली तथा कथक नृत्य की संगत में किया जाता है। | 7. इसका प्रयोग ख्याल अंग की गायकी, तन्त्र, वाधों के साथ, नृत्य में तथा स्वतंत्र-वादन में किया जाता है। |

| 8. इसका मुख्य ताल है-धमार, चौताल, सूलतालं, तेवरताल, ब्रह्मताल तथा गजझप्पा ताल आदि। | 8. इसके मुख्य तालों का नाम है-त्रिताल, झपताल, एकताल, दादरा, कहरवा तथा पंचम सवारी ताला इस.पर पेशकार, कायतदा, रेला, टुकड़ा, गत तिहाई आदि बजाया जाता है। |

प्रश्न 10.

निम्नलिखित में से किसी एक ताल को ठाह दुगुन लय में लिखें :

1. तीन ताल – 16 मात्रा

2. झपताल – 10 मात्रा

3. एकताल – 12 मात्रा

4. चारताल – 12 मात्रा

5. रूपक ताल – 7 मात्रा

6. दीप चन्दी ताल – 14 मात्रा

7. आड़ा चारताल – 14 मात्रा

8. धमार ताल – 14 मात्रा

9. तिल बाड़ा ताल-16 मात्रा

10. जत ताल – 16 मात्रा

11. कहरवा ताल – 8 मात्रा

12. दादरा ताल – 6 मात्रा

13. ध्रुपद ताल – 12 मात्रा

14. ठुमरी ताल – 14 मात्रा

15. ठप्पा ताल – 16 मात्रा।

उत्तर:

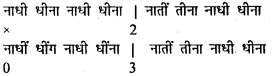

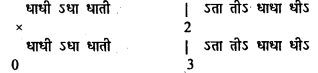

1. तीन ताल – 16 मात्रा

ताल की ठाठ (स्थाई)-विभाग 4 ताली -1, 5, 13 ठास पर तथा खाली 9वें मात्रा पर।

![]()

ताल की दुगुन –

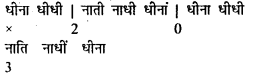

2. झपताल – 10 मात्रा

विभाग – 4, ताली-1, 3, 8 पर तथा खाली 6वें मात्रे पर।

ताल की ठाठ (स्थाई)-

![]()

ताल की दुगुन –

3. एकताल – 12 मात्रा

विभाग – 6. ताली – 1, 5, 9, 11 पर तथा खाली 3, 7वें मात्रे पर।

ताल की ठाठ-

![]()

ताल की दुगुन-

4. चारताल – 12 मात्रा

विभाग – 7, ताली-1, 5, 9, 11 पर तथा खाली 3, 7वें मात्रे पर।

ताल की ठाठ (स्थाई)-

ताल की दुगुन-

5. रूपक ताल – 7 मात्रा

विभाग – 3, ताली – 1, 4 तथा 6वें मात्र पर।

ताल की ठाठती-

![]()

ताल की दुगुन-

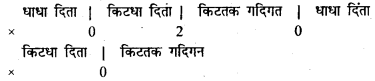

6. दीप चन्दी ताल – 14

मात्रा विभाग – 4. ताली – 1, 4, 11 पर तथा खाली 9वें मात्रा पर।

ताल की ठाठ-

![]()

ताल की दुगुन-

(दीप चन्दी को चाचर ताल भी कहते हैं।)

7. आड़ा चारताल -14 मात्रा विभाग – 7. ताली-1, 3,7 तथा 11 पर एवं खाली 5, 9, 13वें मात्रा पर।

ताल की ठाठ (स्थाई)-

ताल की दुगुन-

8. धमार ताल – 14 मात्रा

विभाग – 4, ताली 1, 6. 11 पर तथा खाली 9वें मात्रा पर।

ताल की ठाठ (स्थाई)-

![]()

ताल की दुगुन-

9. तिल बाड़ा ताल – 16 मात्रा

विभाग – 4, ताली 1.5 एवं 13 पर तथा खाली 9वें मात्रा पर।

ताल की ठाठ-

![]()

ताल की दुगुन-

10. जत ताल – 16 मात्रा

विभाग – 4, ताली 1.5, 13 तथा खाली 9वें मात्रा पर।

ताल की ठाठ (स्थाई)-

![]()

ताल की दुगुन-

11. कहरवा ताल-8 मात्रा

विभाग – 8, ताल – 1 और खाली 5वें मात्रा पर।

ताल की ठाठ-

![]()

ताल की दुगुन-

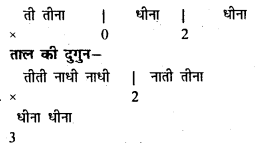

12. दादरा ताल – 6 मात्रा

विभाग – 6, ताली 1 और खाली 4वें मात्रा पर ।

ताल की ठाठ-

![]()

ताल की दुगुन-

![]()

13. ध्रुपद ताल – 12 मात्रा विभाग-6 ताली 1, 5, 9, 11 और खाली 3 और 7वें मात्रा पर।

ताल की ठाठ-

![]()

ताल की दुगुन-

14. ठुमरी ताल – 14 मात्रा

विभाग – 4, ताली – 1, 4, 11 पर और खाली 8वें मात्रे पर।

ताल की ठाठ-

![]()

ताल की दुगुन-

15. ठप्पा ताल – 16 मात्रा

विभाग – 4, ताली 1, 5, 13 पर खाली 9वें मात्रा पर।

ताल की ठाठ (स्थाई)-

ताल की दुगुन-